(Wie) Reden wir eigentlich miteinander?! Kommunikation und Beteiligungskultur im kommunalen Bildungsmanagement

| Art: | Fachtag |

|---|---|

| Ort: | EVO, Alte Schlosserei, Offenbach am Main |

| Datum: | 15.05.2019 |

| Uhrzeit: | 10:30-17:00 Uhr |

Rund 100 Teilnehmende tauschten sich am 15. Mai 2019 beim Fachtag der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Hessen in der Alten Schlosserei der Energieversorgung Offenbach AG zum Thema demokratische Kommunikation und Debattenkultur aus. Gemeinsam mit Impulsgebenden aus Wissenschaft und Praxis setzten sich die Gäste mit der Bedeutung von Verständigung und der Partizipation von Zivilgesellschaft für die kommunale Steuerung des Bildungsgeschehens vor Ort auseinander.

Über die Fotodokumentation hinausgehende Materialien zu den Präsentationen der verschiedenen Kommunen finden Sie unter dem folgenden Link.

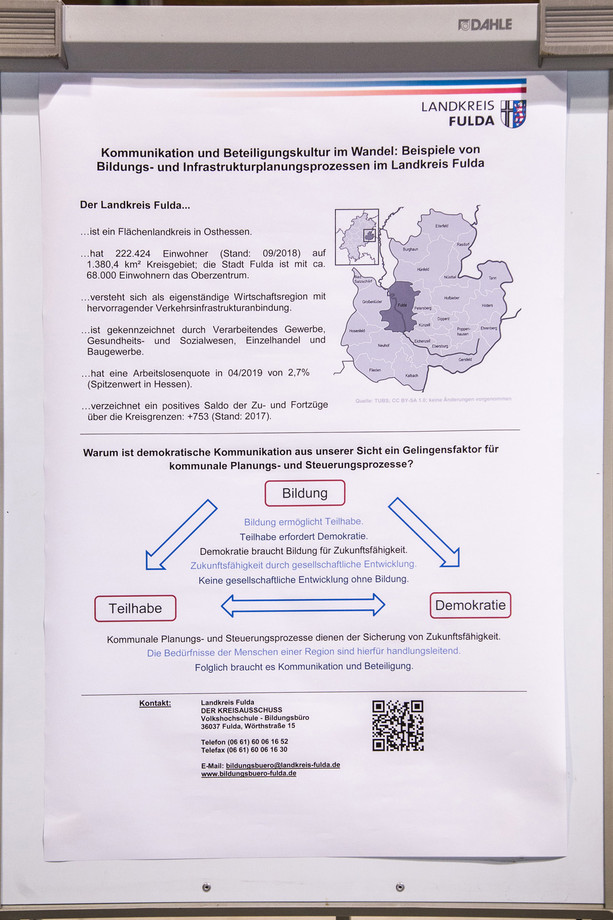

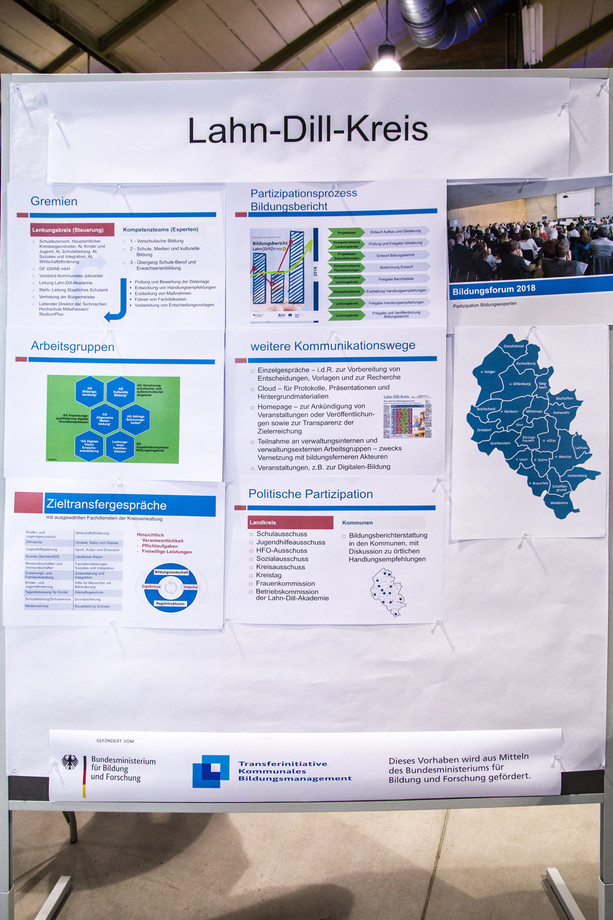

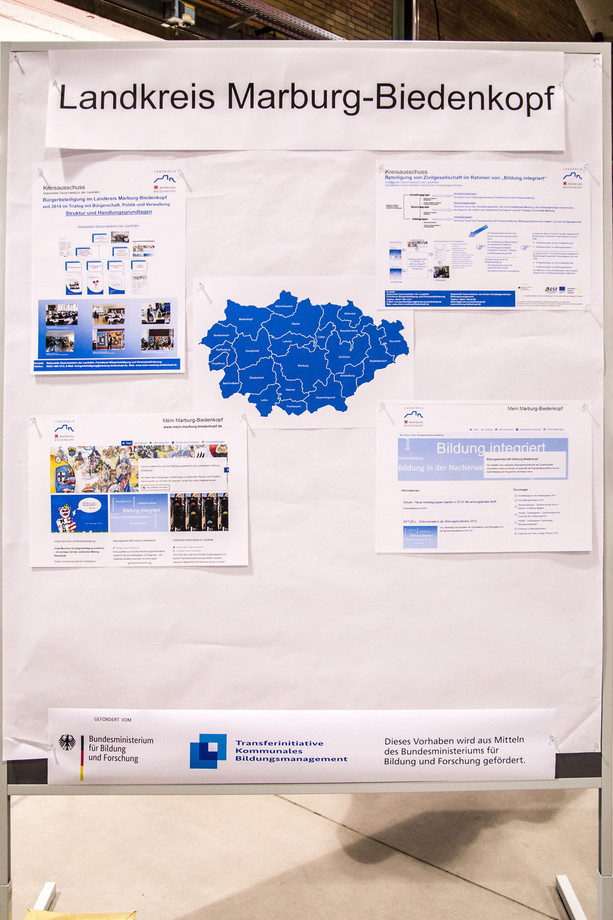

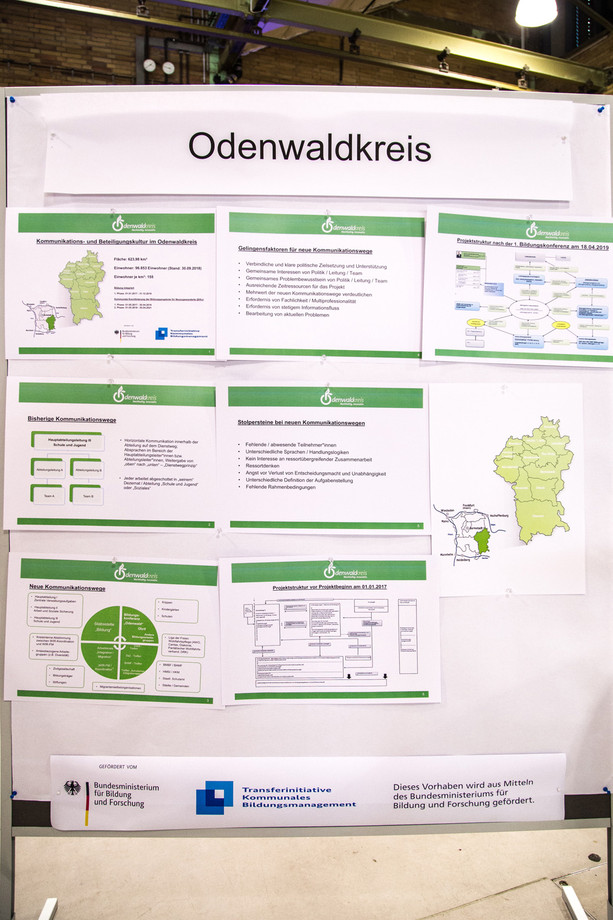

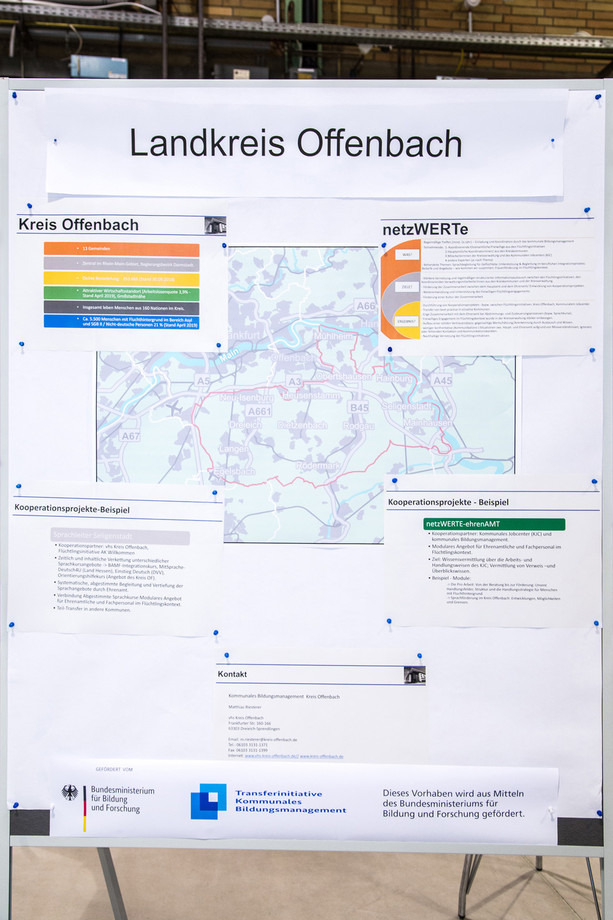

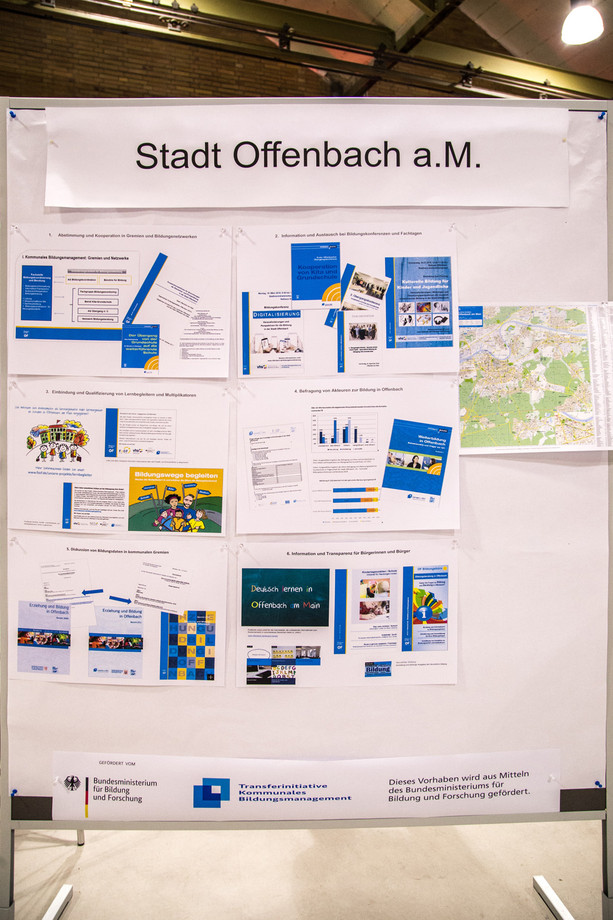

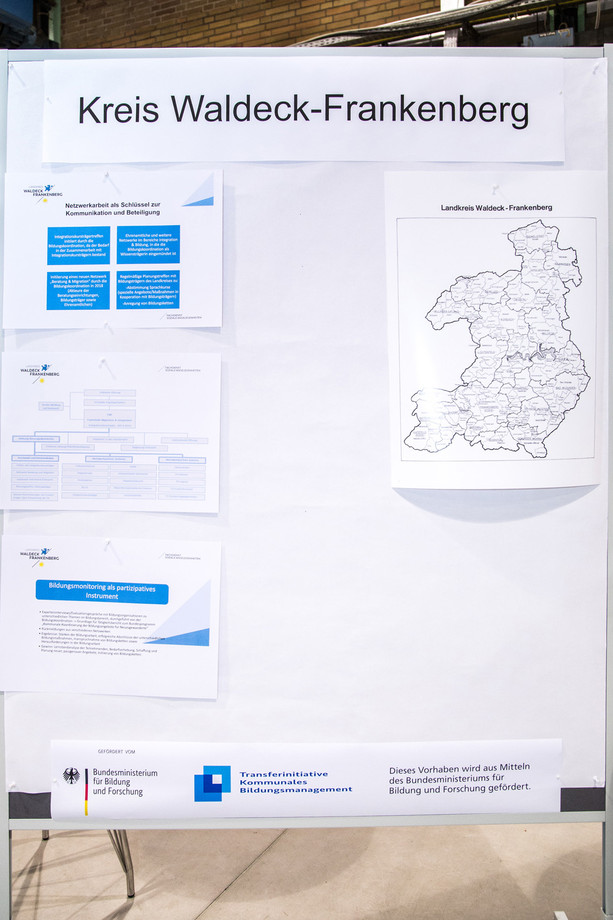

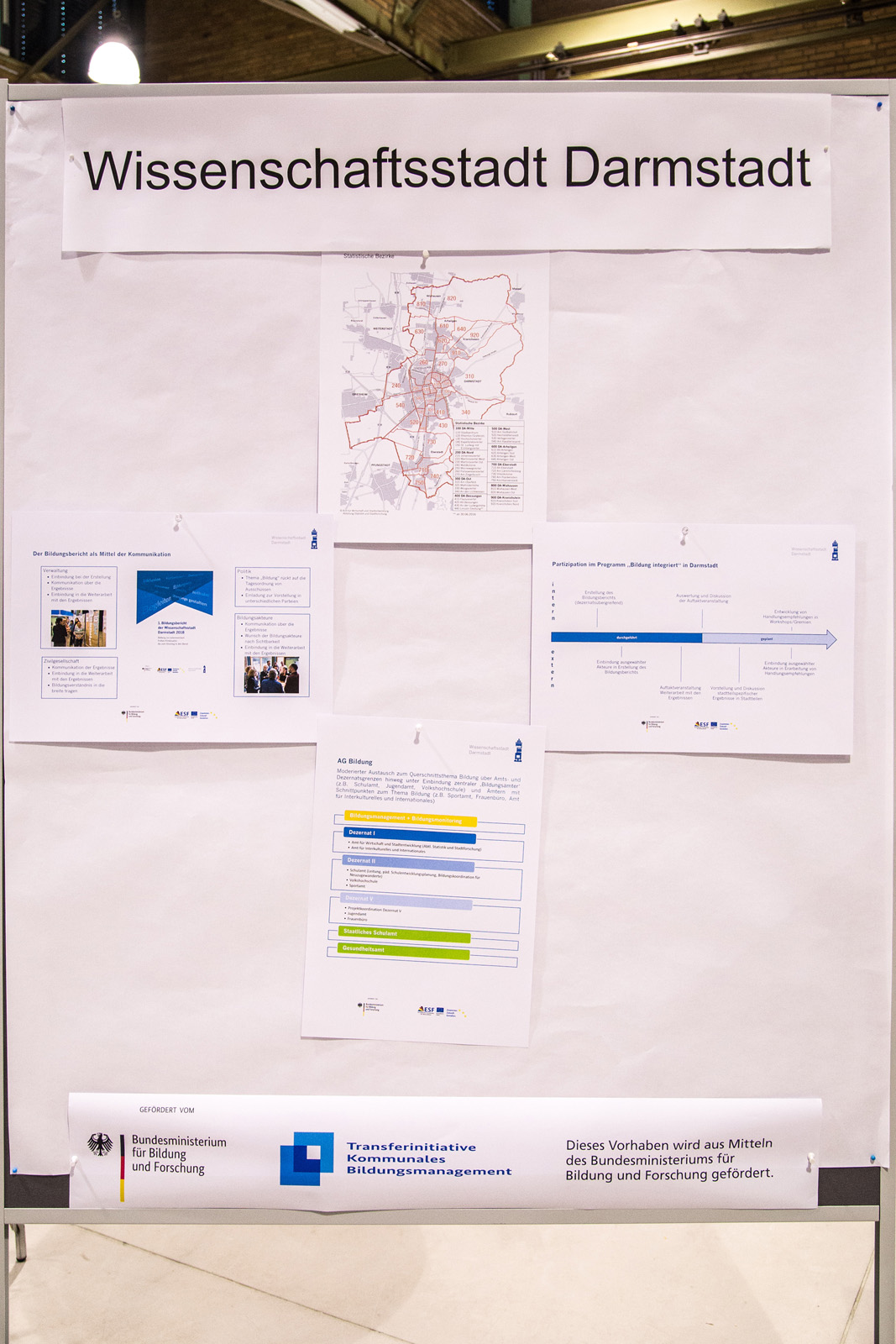

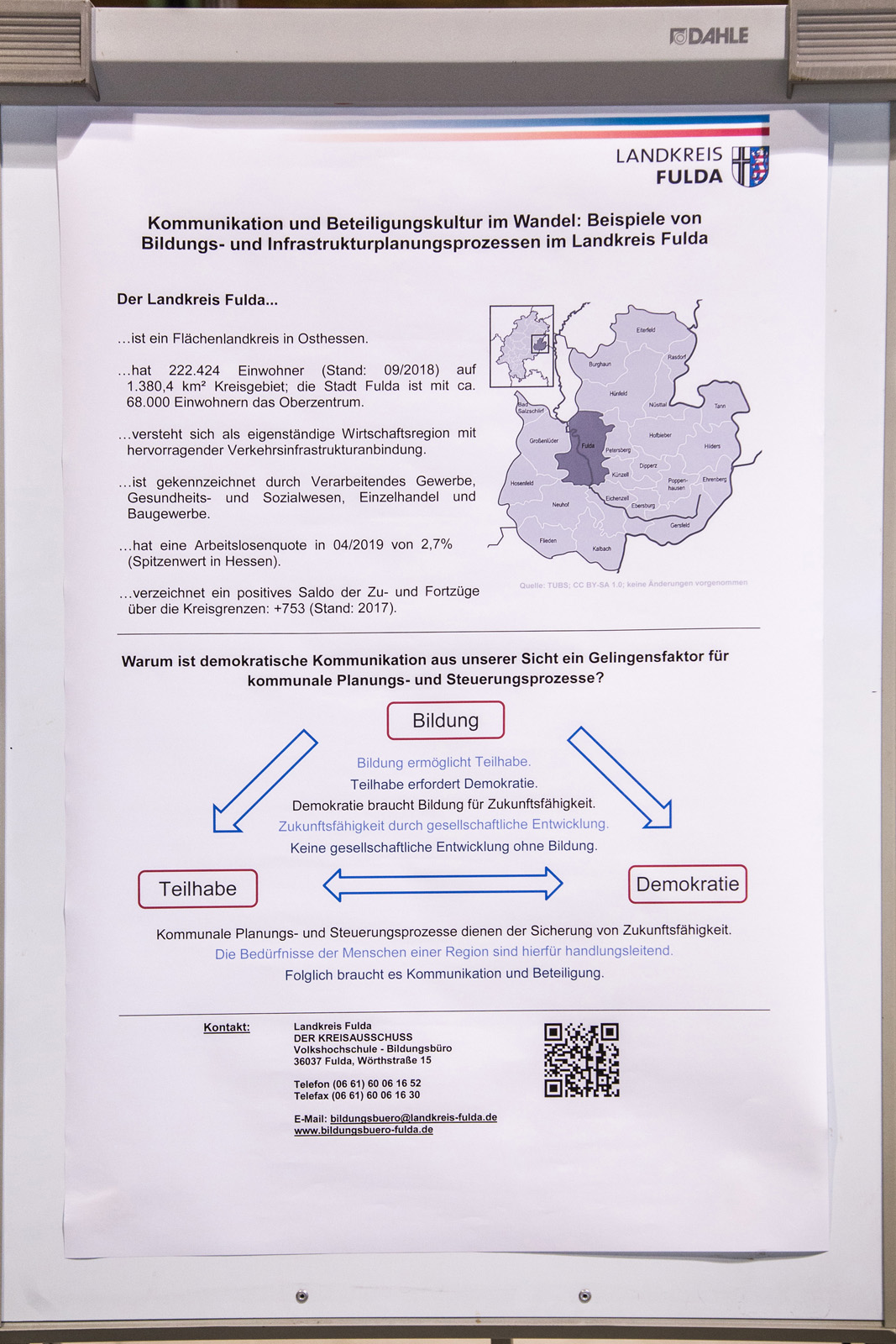

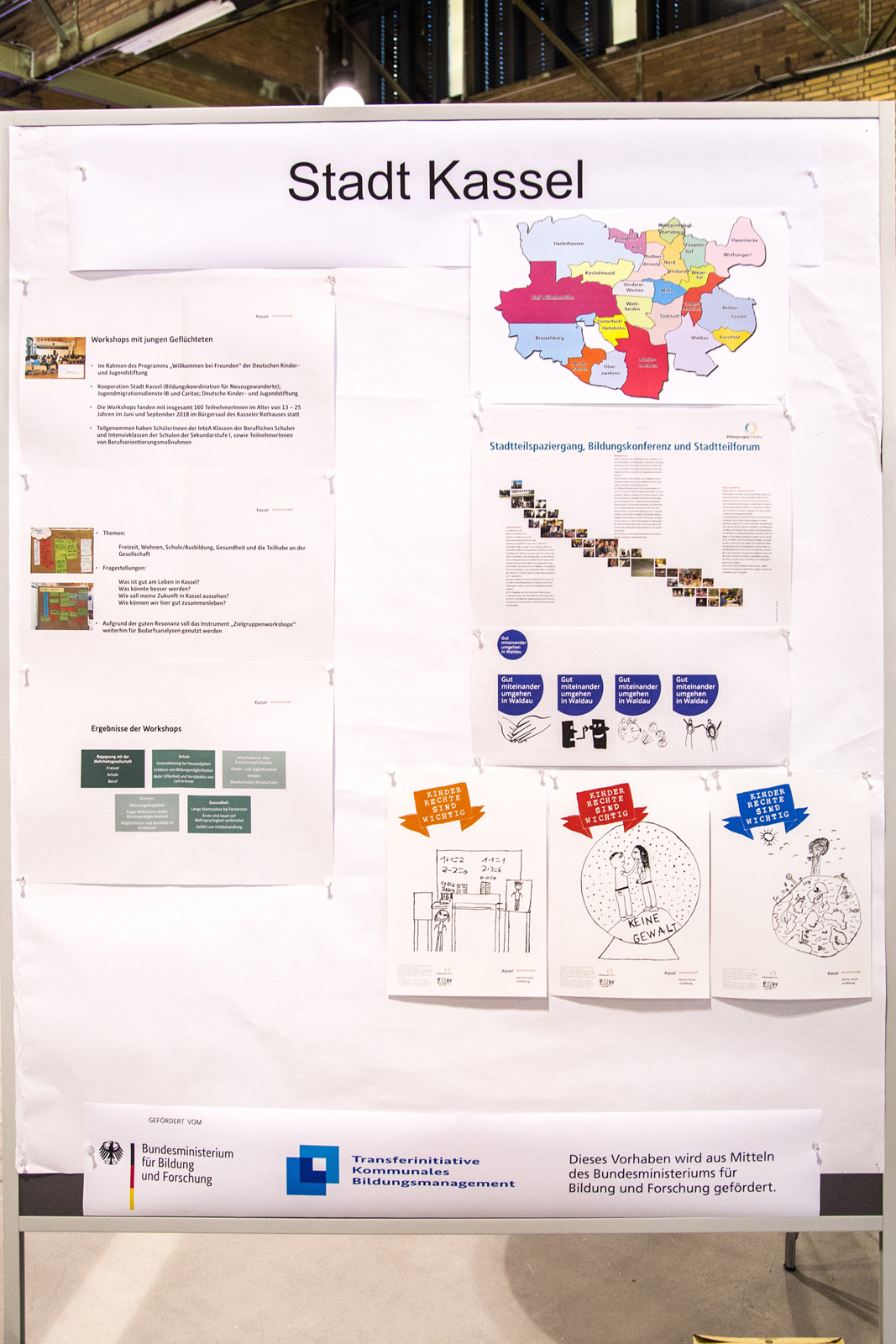

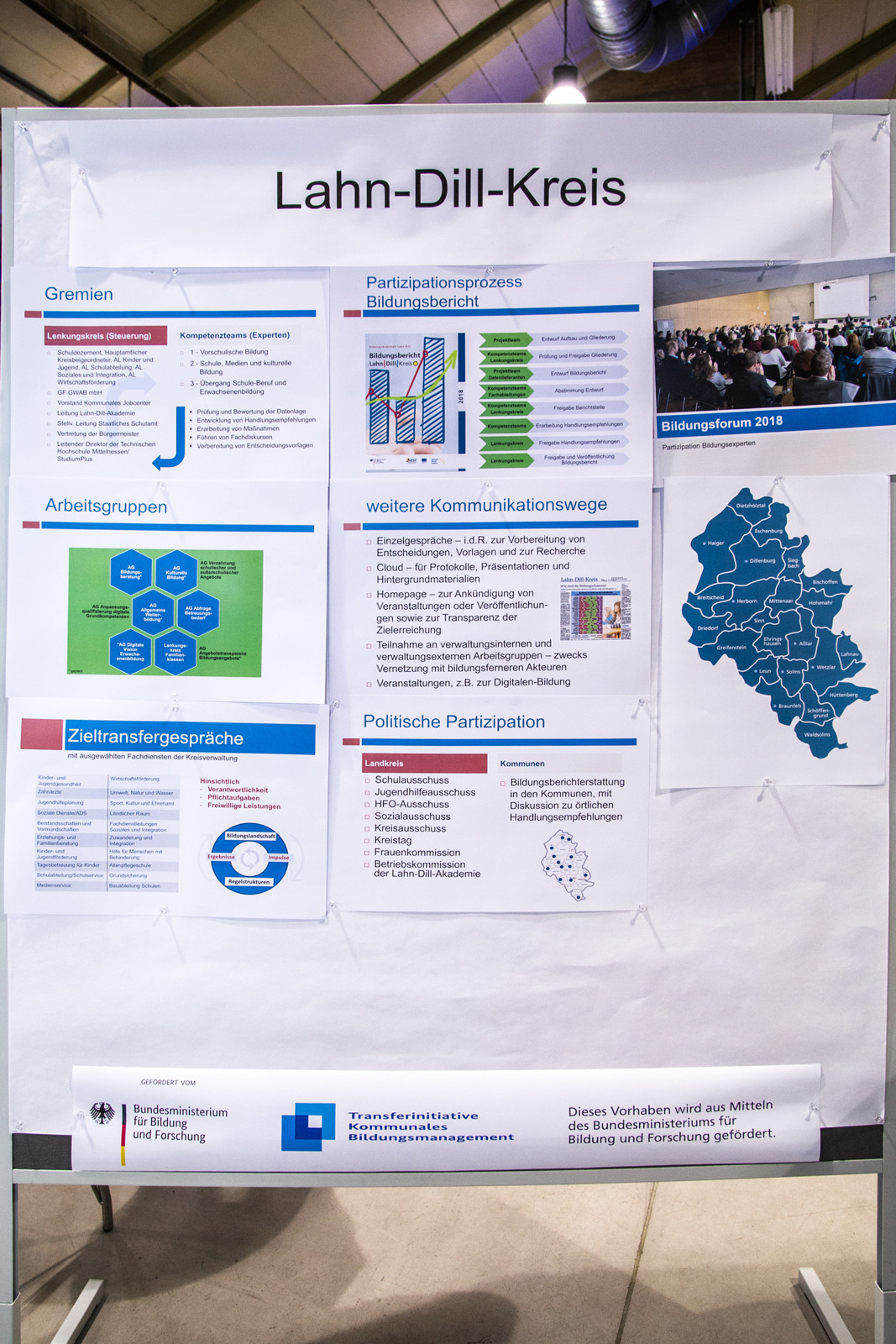

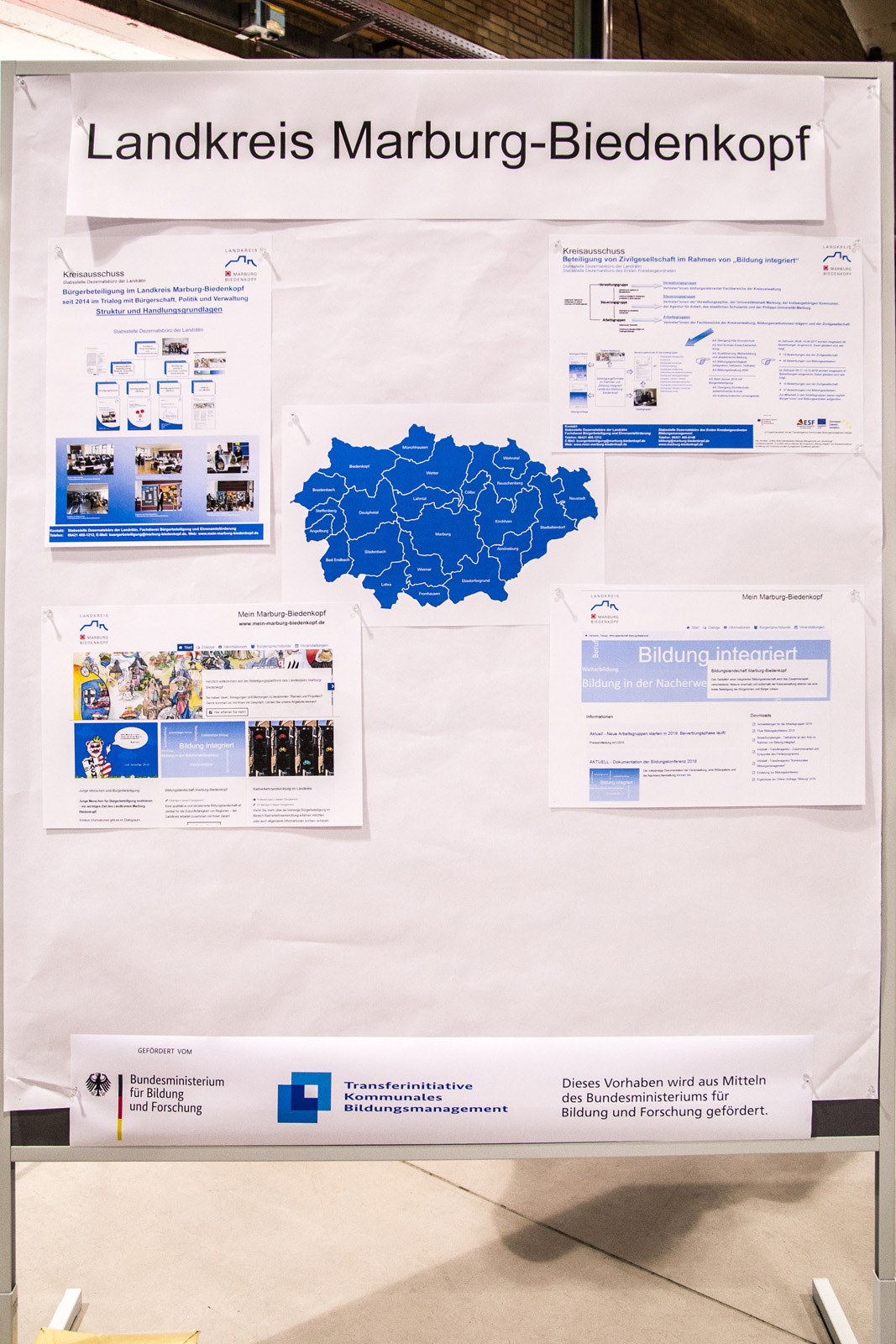

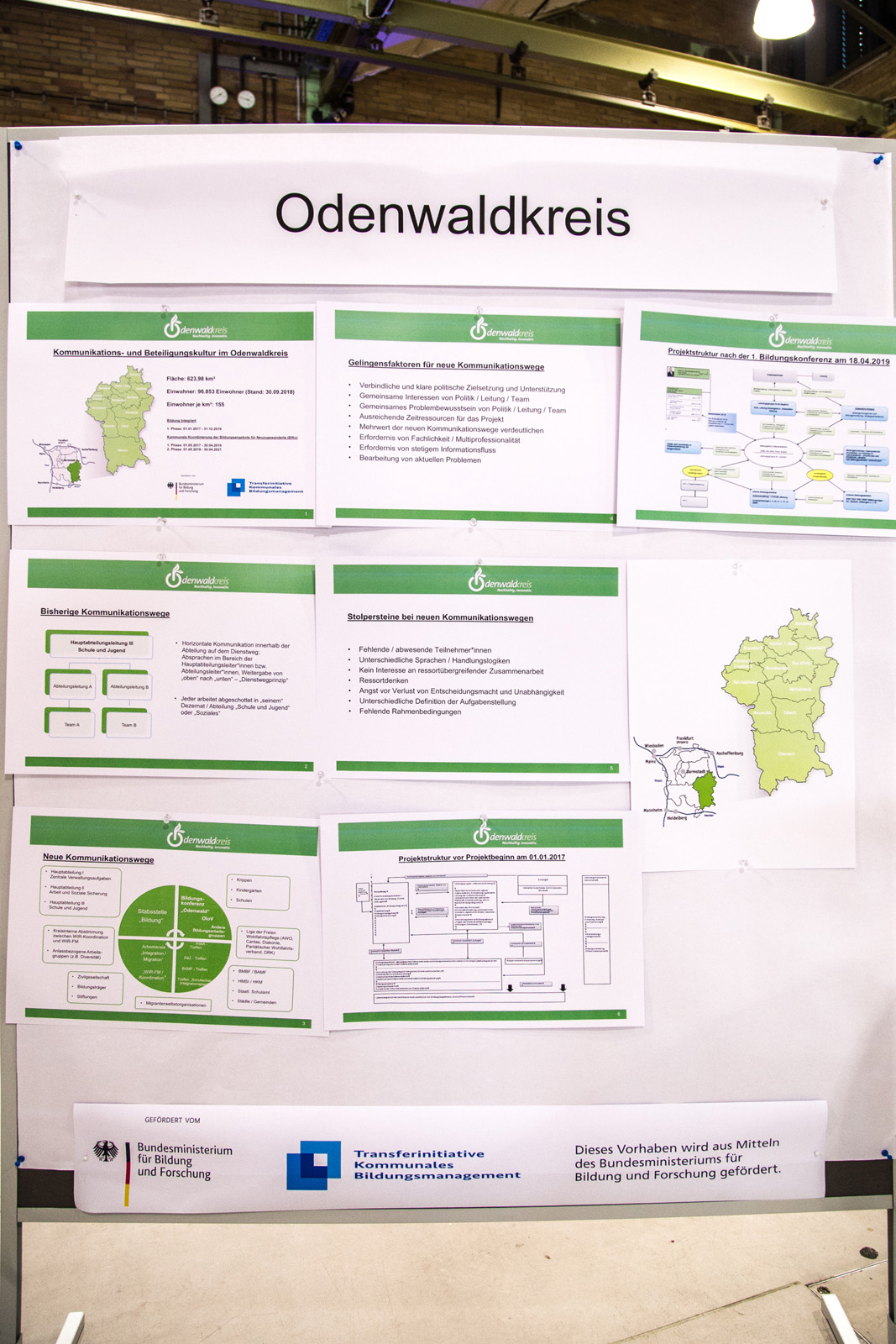

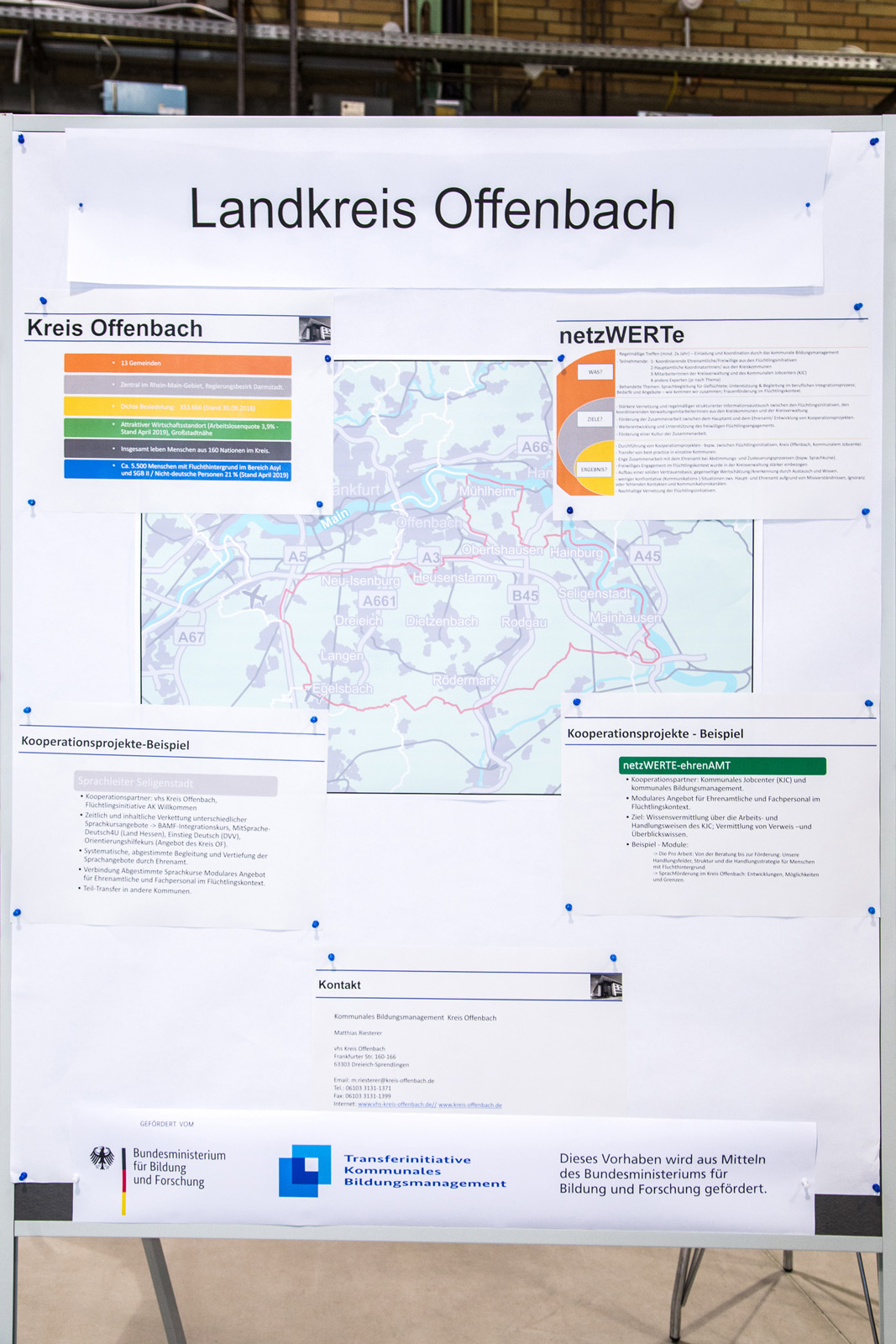

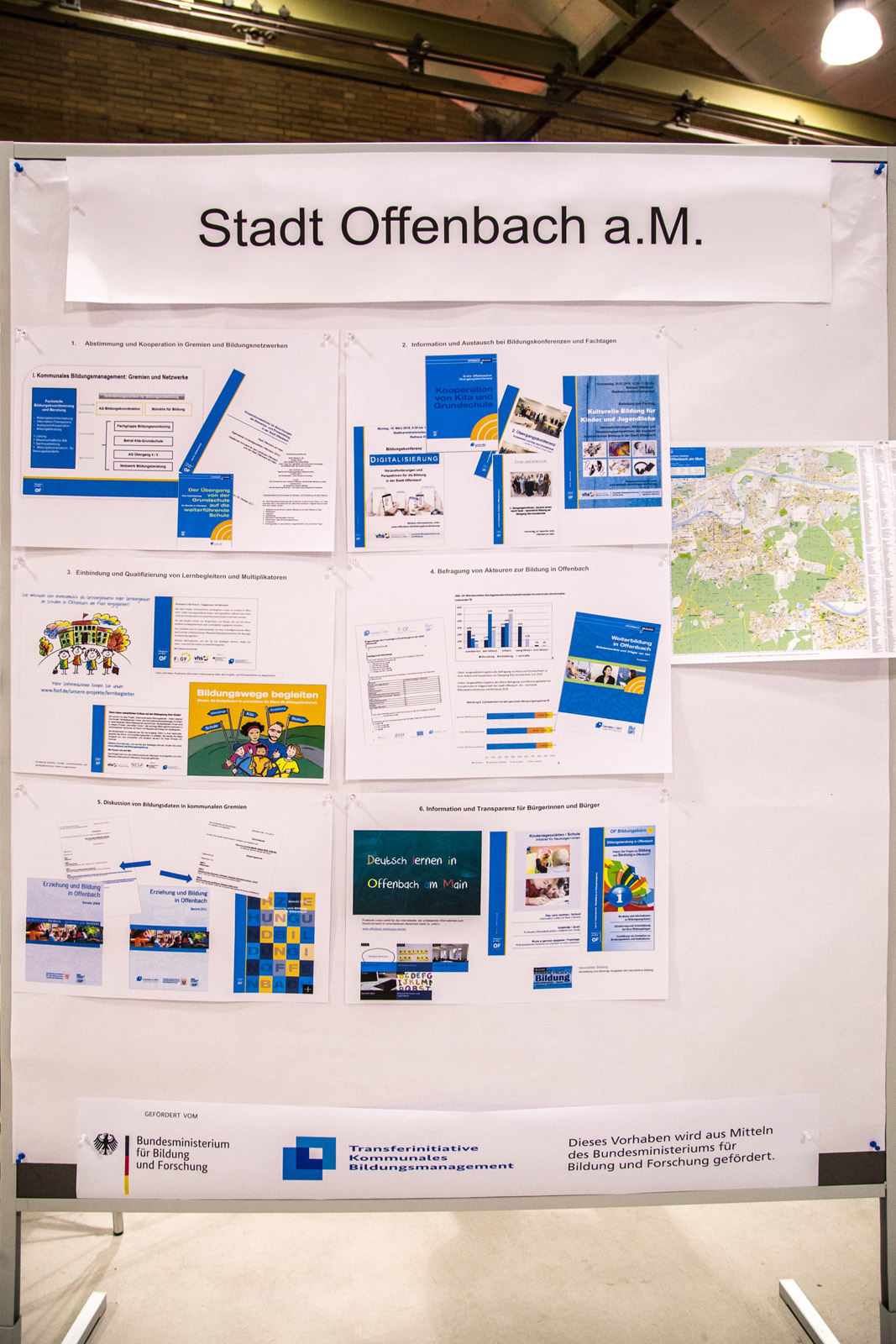

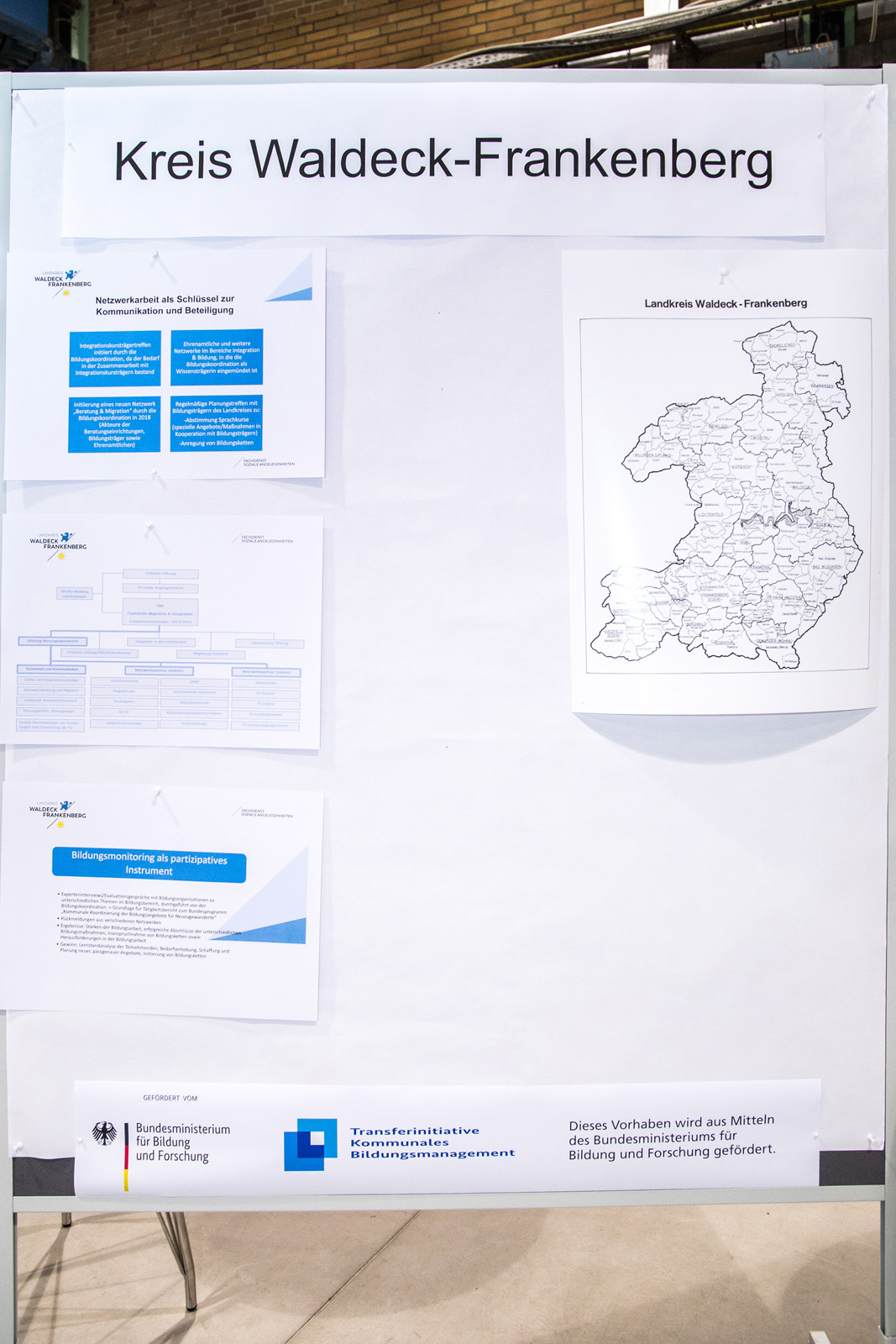

Marktplatz - Beispiele aus hessischen Kommunen

Moderator Peter Hanack

Die Kurzinterviews führte der Moderator Peter Hanack im Vorfeld der Veranstaltung durch.

Peter Hanack begleitet als Redakteur der Frankfurter Rundschau seit vielen Jahren die Entwicklung des Bildungswesens in Hessen. Als Vater von drei Kindern liegt sein besonderes Augenmerk dabei auf den Schulen und Hochschulen.

Monitoring: Daten für sich sprechen lassen: Neue Wege der Datenanalyse und Datendarstellung

Impuls & Text von: Johannes J. Müller, CorrelAid e.V., Berlin

redaktionelle Bearbeitung: Tranferagentur Hessen

Datenanalyse bietet für gemeinwohlorientierte Organisationen großes Potential.

CorrelAid e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Datenanalyst*innen weiterbildet und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Kenntnisse in gemeinwohlorientierten Organisationen anzuwenden und diesen zu helfen, ihre Wirkung zu vergrößern. Im Fachforum lag der Fokus daher auf dem Aufzeigen von Anwendungsfällen von künstlicher Intelligenz und fortgeschrittener Datenanalyse.

Zunächst habe ich erklärt, welche Anwendungsfälle sich in Unternehmen ergeben und wie diese die neuen Technologien nutzen, um ihren Profit zu erhöhen. Anschließend zeigte ich auf, wie die gleichen Prozesse genutzt werden können, um die Wirkung in gemeinwohlorientierten Organisationen zu verstärken. Dabei erläuterte ich, welche Datenquellen es in Organisationen abseits von Excel-Tabellen gibt: Datenbanken, Textdaten, Social-Media-Daten und Umfragedaten. Darauf aufbauend demonstrierte ich, wie man die Datenqualität von verschiedenen Quellen bewerten kann.

Anschließend illustrierte ich ausführlich, welche Techniken Anwendung finden können und führte in konkreten Projektbeispielen vor, wie CorrelAid e.V. diese schon in Projekten mit Nonprofit-Organisationen nutzen konnte. Während des Fachforums hatten die Teilnehmer*innen außerdem die Möglichkeit, die neuen Erkenntnisse direkt auf ihre eigenen Organisationen zu übertragen und eigene Anwendungen zu skizzieren.

Partizipation I: Wertedialoge in Beteiligungsprozessen: Stadt und Land, Jung und Alt, Bürger und Verwaltung miteinander ins Gespräch bringen

Impuls & Text von: Anja Rosengart, Dorfgespräch!, Amerang;

redaktionelle Bearbeitung: Transferagentur Hessen

Partizipation und Begegnung sind zentrale Aufgaben in der Zukunft – egal wie groß eine Kommune ist. Es existieren oft mehrere Begegnungsangebote nebeneinander, die oft nur dieselben homogenen gesellschaftlichen Gruppierungen ansprechen. Gleichzeitig verschärft sich das politisch-gesellschaftliche Klima und es fehlt zunehmend an einer konstruktiven Streitkultur im Gemeinschaftswesen. Darüber hinaus wollen immer mehr Bürger*innen mehr mitentscheiden bzw. mitbestimmen. Eine kommunale Herausforderung ist, all das zusammenzubringen und dabei selbst handlungsfähig zu bleiben. Daher kann es hilfreich sein, Rahmen zu schaffen, in denen Bürger*innen sich begegnen und miteinander sprechen sowie selber handeln können und dabei erleben, dass sie damit auch etwas erreichen.

In meinem Forum habe ich das Modell Dorfgespräch als Instrument der Begegnung und Wertediskussion innerhalb von kleineren Gemeinden (oder Vierteln) vorgestellt. Es eignet sich vor allem dazu, Bürger*innen zu erreichen und miteinander ins Gespräch zu bringen, die von den herkömmlichen Formaten nicht angesprochen werden. Es ist niedrigschwellig, weil es relativ einfach von engagierten Bürger*innen initiiert werden kann. Der Begegnungsmoment ist ein zentraler Aspekt, denn wenn es hier gelingt, eine wie auch immer geartete Verbindung herzustellen, lassen sich auch im Vorfeld gesetzte Themen besprechen (z. B. Werte oder politische Themen).

Wie ein solches Dorfgespräch geplant und durchgeführt wurde und welche Bestandteile besonders wichtig sind, wurde im Forum beispielhaft dargelegt. Zudem wurde ein Überblick über Kosten und Zeitdauer gegeben. Mithilfe einiger angewandter Methoden konnten die Teilnehmenden einen kleinen Eindruck von der Art und Weise der Veranstaltung bekommen. In den gezeigten Filmen konnten die verschiedenen Schritte nachvollzogen sowie die beiden vorgestellten unterschiedlichen Formate (Dorfgespräch über mehrere Monate hinweg versus Ein-Abend-Veranstaltung) erlebt werden.

Meine Anregung ist, Eigeninitiative als Kommune so weit wie möglich zu erleichtern, zu begleiten und bestenfalls zusätzlich aktiv zu unterstützen. Idealerweise nicht nur bei einer einmaligen Veranstaltung, sondern in weiteren wertschätzenden Formaten, die auch für eine Verwaltung aufgrund der vielen (oft verborgenen) Ressourcen eine Bereicherung darstellen können.

Die Präsentation zum Fachforum ist in der Rubrik Downloads am Seitenende abrufbar.

Partizipation II: Demokratie ist mehr als "nur" wählen: Innovative Ansätze zur Bürgerbeteiligung

mehr als wählen – Der Frankfurter Demokratiekonvent 2019

Impuls & Text von: Johanna Kocks und Yannik Roscher, mehr als wählen e.V., Frankfurt;

redaktionelle Bearbeitung: Transferagentur Hessen

Mit dem Fachforum konnten wir den Partizipierenden die Möglichkeit geben, einmal selbst für einen Augenblick die Rolle der Teilnehmenden des Frankfurter Demokratiekonvents innezuhaben. Dafür wurden eingangs strukturelle Muster aufgebrochen. Hierzu zählte das "Arbeits-Du" sowie eine direkte Aufgabe zum Mitmachen. Über die Impulsfrage "Was heißt eigentlich Demokratie für uns?", die wir uns von mehr als wählen am Anfang unseres Engagements auch gestellt haben, überlegten und diskutierten die Teilnehmenden des Fachforums untereinander für fünf Minuten. Dabei sollte, ähnlich wie beim Frankfurter Demokratiekonvent, die Auseinandersetzung mit dem Thema im Zentrum stehen und nicht die Funktionen oder Ämter der sprechenden Menschen. Dementsprechend sollte sich explizit nicht vorgestellt werden. Wie beim Demokratiekonvent zeigte sich auch hier, dass nach kurzer Zeit das sprichwörtliche Eis gebrochen wurde und die Teilnehmenden auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kamen.

Nachdem somit schon eine eigene Erfahrung über konzeptionelle Aspekte des Frankfurter Demokratiekonvents vorlag, wurden im anschließenden Impulsvortrag primär drei Aspekte hervorgehoben. Zum einen, was der Frankfurter Demokratiekonvent überhaupt war und wer die Menschen sind, die diesen initiiert haben. Dabei wurde auf das ehrenamtliche Engagement der Initiator*innen und die Etablierung eines eigenen kommunalen Netzwerkes eingegangen. Letzteres war nötig, da es bisher kaum Anlaufstellen für Bürger*innenbeteiligung in Frankfurt gibt und nur hierdurch der Zugang zu Entscheidungsträger*innen in der Stadt hergestellt werden konnte. Dieser Aspekt tangierte das zweite zentrale Thema des Vortrages und zwar, inwieweit die Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen und Politik gelaufen ist, und vor allem, wie sie zukünftig gestaltet sein soll. Dabei wurde hervorgehoben, dass der Demokratiekonvent einer partiellen Institutionalisierung bedarf und daher der Ball nun im Felde der Stadt liege. Denn, wie vor allem andere Beteiligungsbeispiele gezeigt haben, muss auf solche Formate reagiert werden. Denn nichts verbaut die Bürger*innenbeteiligung so sehr, wie wenn Ergebnisse nicht konkret überprüft und implementiert werden, sondern es bei einem "Schulterklopfen" bleibt. Zukünftig soll der Frankfurter Demokratiekonvent ein jährlich stattfindender Bürger*innenrat sein, welcher monetär und institutionell durch die Kommune unterstützt wird. Dabei soll jedoch eine gewisse Autonomie gewahrt bleiben, damit Impulse von außen weiterhin greifen können. Mehrmals wurde darauf hingewiesen, dass ein Demokratiekonvent keine Unterminierung der repräsentativen Demokratie darstellt, sondern dieser vielmehr ein notwendiges Instrument zur Unterstützung eben jener darstellt.

Damit einher geht primär auch der Mut, alte Strukturen neu zu überdenken und neue Impulse zuzulassen. Hierbei wurde auch ausgehend von den Erfahrungen des ersten Frankfurter Demokratiekonvents deutlich gemacht, wie immanent die Rolle der Inklusivität ist. Denn nur, wenn es eine Inklusivität nach innen gibt, kann diese auch nach außen getragen werden. Konkret heißt dies: damit im Diskurs unterrepräsentierten Gruppen erreicht werden können, muss die sprechende Seite selbst dieses Attribut erfüllen. Dieses gilt nicht nur für mehr als wählen, sondern explizit auch für kommunale Strukturen. Zusammenfassend wurden die Partizipierenden dazu ermutigt, Neues zu wagen und in diesem Sinne Anlaufstellen zu schaffen, einen Austausch zu gewährleisten und durch eine erhöhte Inklusivität nach innen und außen zugänglicher zu sein.

Die Präsentation zum Fachforum ist in der Rubrik Downloads am Seitenende abrufbar.

Kommunikation: Mit dir kann ich nicht sprechen: Zum Umgang mit Widerständen und unterschiedlichen Meinungen

Impuls von: Dr. Jörg Heidig, Organisationspsychologe und Autor, Görlitz

Was muss eigentlich passieren, damit Verwaltungsmitarbeiter offen für Veränderungen bleiben?

Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen bei der Begleitung von Veränderungsprozessen ist aus meiner Sicht die Verbindung von Verwaltungsstruktur und der individuellen Persönlichkeit entscheidend. Im Forum haben wir uns daher im Dialog mit den Teilnehmenden auf die folgenden drei Fragen konzentriert, die in Organisationen immer wieder auftauchen: Was muss passieren, damit Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiter*innen offen bleiben? Hierbei können drei Gruppen von Verwaltungspersonal unterschieden werden: die Resignierten, die ihren Dienst nach Vorschrift ohne innere Beteiligung erledigen, die Proaktiven, die die Entwicklungen antizipieren und Veränderungen initiieren und die Rebellen, die unberührt von Weisungen der Vorgesetzten "ihr Ding durchziehen" und ihren Unmut ohne Angst vor Konsequenzen zum Ausdruck bringen. Die Entwicklung zu einem der genannten Typen hängt von der Art der Vorgesetzten ab: die Formalisten mit formell korrekter Regeleinhaltung oder die Vorgesetzten, die personen- oder sachbezogenen Rückhalt geben. Je nachdem, welche Typen nun aufeinanderstoßen, entstehen "heiße" oder "kalte" Konflikte. Für eine Beratung liegt eine Chance, einen "kalten" Konflikt zu bearbeiten darin, sich ohne Vorurteile neutral den Resignierten zu nähern und sie ohne Sanktionsdrohung zu akzeptieren. Der Zeitraum, den Veränderungsprozesse in einer Verwaltung beanspruchen, liegt zwischen fünf und acht Jahren. Solche Interventionen in Verwaltungen sind auf Netzwerkeinbindungen angewiesen, deren verändernde Kraft in Policy-Analysen bestätigt wird.

Wie sind aktuelle Auseinandersetzungen in Ostdeutschland einzuordnen?

Die Auseinandersetzungen in den östlichen Bundesländern sind dadurch charakterisiert, dass sich die einzelnen Gruppierungen jeweils gegenseitig die Legitimität der Argumente absprechen; die sich abzeichnende Spaltung wird dabei durch Online-Medien zusätzlich verstärkt. Ein Dialog kann auf diese Weise nicht entstehen, es müssten vielmehr neue Verständigungsformen mit neuen Zielvorstellungen von Miteinanderstreiten gefunden werden. Eine Möglichkeit besteht darin, der Zusammenhalt stiftenden Kraft von Gemeinsamkeiten wie Essen oder Freud und Leid teilen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Tendenz, sich aus Furcht vor Vorgesetzten, vor Eltern oder vor anderen potenziellen Konfliktpartner*innen zurückzuziehen, sehe ich kritisch. Diese prophylaktische Zurückhaltung macht krank und wird nicht selten mit einer falsch verstandenen Toleranz kaschiert. Ich plädiere daher dafür, Profil und Verletzlichkeit zu zeigen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die sächsische Praxis, Moderator*innen in Auseinandersetzungen zu beteiligen und PR-Expert*innen mit der Presse kommunizieren zu lassen. Auf diese Weise kann eine gewisse Neutralität in der Auseinandersetzung erzeugt werden.

Welche Methoden sind für eine heutige Konfliktbearbeitung geeignet?

Für die Kommunikation in Paarbeziehungen oder in Kleingruppen bietet das Modell von Schulz von Thun gute Anregungen, bei Konflikten in oder zwischen Großgruppen stößt es jedoch an Grenzen. So schlagen Diskussionen über Rechtsradikalismus in Ostdeutschland leicht um in ein Predigen von Toleranz, in Belehrungen oder einen Dozierstil, wodurch die Verständigung nicht verbessert wird. Es hilft nicht, bessere Kommunikation allein zu fordern, sondern sie muss durch Beteiligung praktiziert werden. Damit wird eine Selbstvergewisserung der eigenen Position in Gang gesetzt, die zwar angreifbar macht, auf jeden Fall besser aber besser ist als prophylaktische Zurückhaltung.

Der Vortrag zum Fachforum ist in der Rubrik Downloads am Seitenende abrufbar.

Miteinander Sprechen und Zuhören in turbulenten Zeiten

Hans Sarkowicz leitet das hr2-Ressort Literatur und Hörspiel beim Hessischen Rundfunk. Er ist Autor von Biographien, Mitherausgeber der Werke von Erich Kästner und hat zahlreiche Bücher zu politischen, zeitgeschichtlichen und kulturellen Themen veröffentlicht. Im Mai erscheint ein in seiner Herausgeberschaft zusammengestelltes Buch zu "Es lebe unsere Demokratie. Deutsche Reden 1945 bis heute". Er ist Geschäftsführer von hrMedia und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zuhören.

Demokratie schafft Gemeinschaft: Die Möglichkeiten einer sich wandelnden Demokratie wahrnehmen und nutzen

Dr. Sybille de la Rosa forscht zu Themen der Macht- und Diskurstheorien, zu Theorien der Zivilgesellschaft sowie der interkulturellen Kommunikation und Repräsentation u.a. am Lehrstuhl für Moderne Politische Theorie der Universität Heidelberg. Seit 2017 leitet sie das Projekt "Demokratie gewinnt!" der Diakonie Hessen.

Demokratie, lebst Du noch? Herausforderungen für Politik, kommunale Verwaltungen und Zivilgesellschaft

Prof. Dr. Norbert Kersting lehrt vergleichende Politikwissenschaft-, Kommunal- und Regionalpolitik an der Universität Münster. Sein Forschungsschwerpunkt liegt neben der international vergleichenden Forschung zu Lokalpolitik und Multilevel Governance im Bereich demokratischer Innovation und der Verknüpfung direktdemokratischer mit neuen dialogischen Beteiligungsinstrumenten.

Interview mit Prof. Dr. Norbert Kersting

Peter Hanack: Professor Kersting, wie bringt man Menschen dazu, sich politisch einzumischen?

Norbert Kersting: Die Bürger*innen engagieren sich dann, wenn sie merken, dass Politik ihren Alltag bestimmt. Dabei geht es nicht nur nach dem St.-Florians-Prinzip und über den Protest beispielsweise gegen große Infrastrukturprojekte. Bürger*innen können sehr wohl gemeinwohlorientiert denken und abstimmen. Bei der Mobilisierung spielen die neuen Online-Partizipationsinstrumente eine wichtige Rolle.

Und wie bringt man Politiker und Verwaltungen dazu, Bürger*innen tatsächlich mitreden zu lassen? Immerhin müssen sie dafür ja einen Teil ihrer Macht abgeben.

Mittlerweile haben die Kommunalpolitiker*innen und die Verwaltung gesehen, dass sie die Bürger*innen stärker partizipieren lassen müssen. Geschieht dies nicht, sehen wir häufig Blockaden über Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide oder über die Intervention der Gerichte, die Bauvorhaben stoppen. Mittlerweile akzeptieren die Politiker*innen die neuen Formen der Partizipation, die auch von Investoren und Baufirmen zunehmend eingefordert werden.

Helfen die Möglichkeiten der Digitalisierung, die Demokratie zu stärken? Oder gefährden sie diese?

Die Digitalisierung ist ein wichtiger gesellschaftlicher Trend. Dabei zeigen sich positive und negative Entwicklungen. In Bezug auf die Mobilisierung von Gruppen und als Gedächtnis für Institutionen bietet das Internet hervorragende Voraussetzungen. In Bezug auf Diskussionen im Netz zeigen sich dagegen oft eher negative Effekte wie zum Beispiel Echokammern, Informationsblasen und Hassreden. Wissenschaftliche Projekte untersuchen daher, welche Qualität digitale Mitteilungsinstrumente besitzen und in welchen Kontexten die negativen Auswirkungen der Digitalisierung abgemildert werden können.

Interview mit Hans Sarkowicz

Peter Hanack: Herr Sarkowicz, Zuhören genießt einen hohen Stellenwert. Aber hören sich die Menschen denn zu?

Hans Sarkowicz: Oft wird in Gesprächen nicht zugehört. Man sagt ja auch: Das geht in dem einen Ohr rein und in dem anderen raus. Zuhören dagegen bedeutet die konzentrierte Zuwendung zu einem Menschen, einem Konzert oder einem anderen akustischen Ereignis. Bei ganz jungen Menschen ist das Zuhören der erste Schritt für die Entwicklung von Sprach- und Sprechfertigkeit. Zuhören ist daher nichts Oberflächliches, sondern geht in die Tiefe.Und damit ist auch schon das Problem benannt. Die meisten neuen elektronischen Kommunikationsformen kommen ohne das Zuhören aus. Es genügt, Buchstaben in das Smartphone zu tippen oder ein Bild zu posten.

Welche Folgen hat das?

Die Folgen, wenn Menschen nicht mehr zuhören und miteinander sprechen, sondern nur noch kommunizieren, ist ein Verlust von Empathie, also der Einfühlung in eine andere Person. Denn ein von beiden Seiten mit Zuwendung und Verständnis geführter Dialog ist viel mehr als der Austausch von Wörtern. Ein Gespräch besteht nämlich auch aus der Atmosphäre, in dem es stattfindet, aus Untertönen, Gestik, Mimik, Körperhaltung und anderem mehr, deren Wahrnehmung entscheidend zum Erfolg des Gesprächs beitragen. Wenn sich die Erkenntnis durchsetzen würde, dass die Welt mit 280-Twitter-Zeichen regiert werden kann, dann sind Konfrontationen vorprogrammiert. Konflikte lassen sich friedlich nur mit Gesprächen lösen, wenn eine Gruppe der anderen zuhört. Das gilt im kleineren Maßstab auch für extreme politische Positionen. Nur das Gespräch kann verhindern, dass sich, wie es die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau ausdrückte, unsere Gesellschaft polarisiert und abweichende Meinungen so ausgegrenzt werden, dass kein Diskurs mehr möglich ist. Der Rückzug der so Ausgegrenzten in ihre "Echokammern", wo sie ihre Selbstbestätigung finden, verstärkt ihre Radikalisierung.

Wie bringt man Menschen dazu, einander tatsächlich zuzuhören?

Zuhören muss gelernt werden, am besten von der Kita an. In den meisten Bundesländern gehört der Kompetenzbereich "Zuhören" bereits zu den Bildungsstandards in den Schulen. Wichtig ist es dabei, den Spaß am Zuhören, am Entdecken der akustischen Welt zu fördern. Das ist bei Jugendlichen, die mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Welt marschieren, keine leichte Aufgabe. Es lässt sich aber gut vermitteln, dass bewusstes Zuhören die Qualität einer menschlichen Beziehung erheblich verbessern kann. "Sie oder er hört mir zu." ist immer positiv gemeint. Das muss allerdings geübt werden. Viele Wirtschaftsunternehmen haben das schon erkannt und bilden ihre Mitarbeitenden entsprechend fort, ganz abgesehen davon, dass Zuhörenkönnen in vielen Bereichen als Wettbewerbsvorteil angesehen und beworben wird.

Interview mit Dr. Sybille De La Rosa

Peter Hanack: Frau Dr. De La Rosa, Sie sagen, es kann mit der Demokratie auch ganz einfach sein. Was meinen Sie damit?

Sybille De La Rosa: Viele Menschen denken, Demokratie könne nur auf der politischen Ebene gestärkt werden. Das stimmt so aber nicht. Die Demokratie kann auch gestärkt werden, indem wir im Alltag Konflikte demokratisch lösen (lernen) oder darauf achten, anderen Bürger*innen als freien und gleichen Bürger*innen zu begegnen. Es stärkt die Demokratie schon, wenn wir uns überlegen, was es in unserem Arbeitsalltag bedeutet die anderen als freie und gleiche Bürger*innen anzuerkennen und das dann in unserem Handeln umsetzen. Zum Beispiel kann man darauf achten, wie die Menschen, mit denen wir arbeiten, bezeichnet werden, und das Gespräch darüber suchen, ob sie sich dadurch respektvoll bezeichnet und anerkannt fühlen – oder eben nicht. Sprache ist mächtig, und wie wir Menschen benennen, macht für sie und für uns einen Unterschied.

Sie leiten in der Diakonie Hessen das Projekt "Demokratie gewinnt!". Welche Erfahrungen damit finden Sie am spannendsten?

Dass sich manchmal aus einer kleinen Idee oder einer kleinen Aktion etwas Größeres ergibt, einfach weil die Mitarbeiter*innen merken, dass der Einsatz für die Demokratie und die Auseinandersetzung damit nicht immer nur anstrengend ist, sondern auch ein angenehmes demokratisches Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen kann. Wenn es gelingt, demokratische Gemeinschaft im diakonischen Alltag erlebbar zu machen, dann ist das für mich jedes Mal spannend und schön.

Wie gewinnt man Menschen dafür, sich für mehr Demokratie einzusetzen?

Mit vielen guten Gründen, Argumenten, Charme und Durchhaltevermögen.

Bereits in ihrer Begrüßung hob Dr. Elisabeth Aram als Leiterin der Transferagentur Hessen hervor, dass die aktuell vielfach erlebte Hinterfragung demokratischer Werte keine unaufhaltsame Entwicklung darstellt: "Kommunales Bildungsmanagement ist ein Instrument, das nicht nur Raum für die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bietet, sondern auch die politische Bildung in Kommunen stärken kann. So haben Politik und Verwaltung tragende Rollen in der Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Denn Beteiligung kann für die Demokratie sehr viel mehr bedeuten als 'nur' wählen zu gehen."

In den drei Vorträgen von Dr. Sybille De La Rosa, Prof. Dr. Norbert Kersting und Hans Sarkowicz sowie den Impulsen aus vier parallelen Fachforen wurde das Thema sowohl theoretisch eingebettet als auch mit praxisbezogenen Einsatzmöglichkeiten unterfüttert. Darüber hinaus präsentierten zehn hessische Kommunen in einem Marktplatz gute Beispiele im Kontext ihres jeweiligen lokalen Bildungsmanagements. Damit wurde eine Vielfalt an Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen Demokratie und das kommunale Gemeinwesen gestärkt werden können. Während in zwei Fachforen neue Beteiligungsformate präsentiert wurden, widmeten sich das dritte und das vierte Forum den Aspekten der Kommunikation in strittigen Themenfeldern sowie dem Umgang mit Daten und deren Interpretation.

Abschließend konnte der Offenbacher Stadtrat Paul-Gerhard Weiß in seiner Grußadresse eine positive Einschätzung des demokratischen Klimas der ehemaligen Lernen-vor-Ort-Kommune (Vorgängerprojekt der Transferinitiative) abgeben: "Offenbach ist eine sehr heterogene Stadt, die sich durch eine bunte Sozialstruktur und eine hohe Zuwanderungsrate auszeichnet. Mit dem dezidierten Fokus auf Bildung für alle fördert die Stadt als 'Integrationsmaschine' gezielt Demokratie und Teilhabe. Demokratie in Offenbach kann zwar mitunter sehr anstrengend sein, aber sie macht auch viel Spaß!"

Der Fachtag hat gezeigt, dass die von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellten Bildungs- und Begegnungsorte von zentraler Wichtigkeit für eine demokratische Debattenkultur sind. Die Kommune ermöglicht dabei Meinungsvielfalt und leistet einen grundlegenden Beitrag zur Verständigung aller Beteiligten.

Fotos: Milton Arias

Downloads und weiterführende Links

- Programmflyer (PDF 504KB)

- Vortrag Prof. Dr. Norbert Kersting "Demokratie, lebst du noch? Herausforderungen für Politik, kommunale Verwaltungen und Zivilgesellschaft" (PDF 1,2MB)

- Vortrag Dr. Sybille De La Rosa "Demokratie schafft Gemeinschaft: Die Möglichkeiten einer sich wandelnden Demokratie wahrnehmen und nutzen" (PDF 616KB)

- Impuls Anja Rosengart "Wertedialoge in Beteiligungsprozessen: Stadt und Land, Jung und Alt, Bürger und Verwaltung miteinander ins Gespräch bringen" (PDF 1,0MB)

- Impuls mehr als wählen e.V. "Frankfurter Demokratiekonvent 2019 - Politische Partizipation auf kommunaler Ebene" (PDF 1,1MB)

- Impuls Dr. Jörg Heidig "Mit dir kann ich nicht sprechen: Zum Umgang mit Widerständen und unterschiedlichen Meinungen" (PDF 190KB)

- Lehrstuhl für Kommunal- und Regionalpolitik an der Universität Münster

- Stiftung Zuhören

- Projekt "Demokratie gewinnt! Mit der Diakonie Hessen"

- Verein CorrelAid e.V.

- Projekt "Dorfgespräch!"

- Verein mehr als wählen e.V.

- Beraternetzwerk Prozesspsychologen

Kontakt

Julia Klausing

Telefon: 069 / 27224-741

E-Mail: julia.klausing@transferagentur-hessen.de

Carolin Seelmann

Telefon: 069 / 27224-735

E-Mail: carolin.seelmann@transferagentur-hessen.de

Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Hessen

Telefon: 069 / 27224-750

Fax: 069 / 27224-30

INBAS GmbH, Herrnstraße 53, 63065 Offenbach