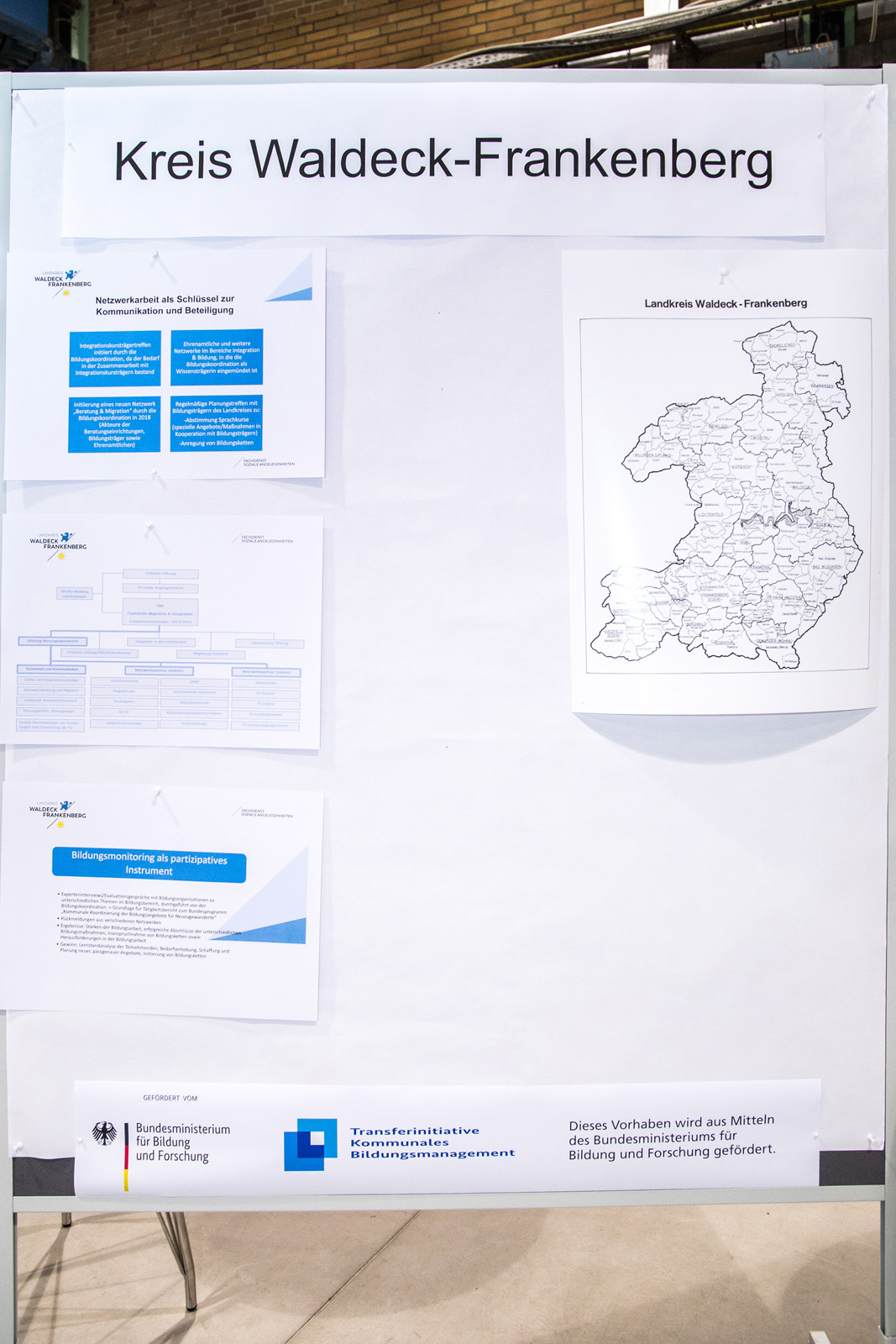

Kommunikation und Beteiligungskultur im Bildungsbereich – Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

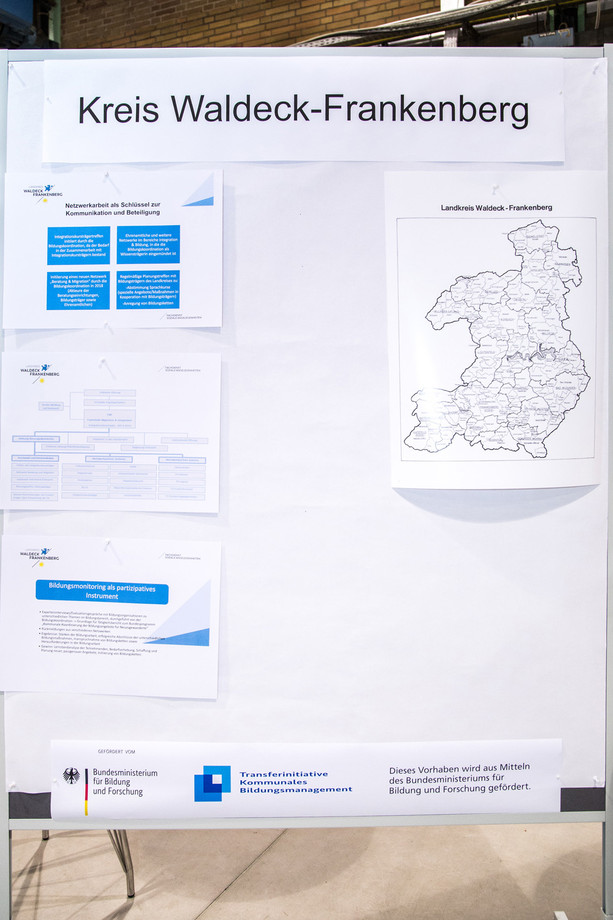

Mit der Einrichtung der Fachstelle Migration und Integration wird die Integrationsarbeit des Landkreises gebündelt. Seit Ende 2016 laufen hier die Fäden der unterschiedlichen Aufgabenfelder im Integrationsbereich zusammen. Die Fachstelle besteht aus dem Integrationsbeauftragten, der WIR-Koordination, dem WIR-Fallmanager sowie der Bildungskoordination für Neuzugewanderte. Durch das bündeln von Fachkräften in der Fachstelle begibt sich der Landkreis Waldeck-Frankenberg auf den Weg, die Zielvorstellung einer gelingenden Integration in ihrer Gesamtheit zu erfassen und unter dem Aspekt der Regionalentwicklung umzusetzen.

Durch die Installierung der Bildungskoordination für Neuzugewanderte wurden einige Netzwerke ins Leben gerufen, um die Partizipation und Kommunikation von externen Akteuren zu fördern. Die Schwerpunktsetzung in der Erwachsenenbildung war ein wichtiger Ansatzpunkt in der koordinierenden Arbeit. Eine große Anzahl an geflüchteten Erwachsenen fand im Landkreis keinen Zugang zu einem passenden Bildungsangebot. Durch die Koordination konnten und können immer noch unterschiedliche Bildungsangebote aufeinander abgestimmt und möglichst bedarfsgerecht eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang initiiert die Bildungskoordination mit unterschiedlichen Bildungsakteuren und Entscheidungsträgern der Verwaltung regelmäßig stattfindende Planungstreffen. Zusätzlich ist die Bildungskoordination Wissensträgerin der regelmäßigen Maßnahmeplanungen zwischen Jobcenter, Agentur für Arbeit und Landkreis geworden.

Eine enge Kooperation und Netzwerkarbeit besteht zu kreiseigenen Bildungsträgern. Hier werden Sprachkurse aufeinander abgestimmt, um Bildungsketten anzuregen. Ein spezieller Kurs für sogenannte "Langsamlernende" wurde entwickelt und etabliert. Durch die Präsenz der Bildungskoordination (aber auch Mitarbeitende der Fachstelle Migration und Integration, in der die Bildungskoordination angesiedelt ist) in den externen Netzwerken, konnte der Austausch, die Kommunikation und die Zusammenarbeit verbessert und ausgebaut werden. Der enge Kontakt macht es möglich, Maßnahmen aufeinander abzustimmen sowie Doppelstrukturen in unterschiedlicher Weise zu vermeiden. Interne Kooperationen im Kreishaus existieren ebenso; eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Asylbetreuern, die örtlich nah an der Fachstelle Migration und Integration angesiedelt sind, sowie mit der Ausländerbehörde besteht. Hier sind kurze Wege eine große Stärke und Vorteil für eine gelingende Zusammenarbeit.

2018 wurde ein Tätigkeitsbericht verfasst, der eine Bestandsaufnahme der Bildungs- und Angebotslandschaft darstellt. Die Aufarbeitung der datenbasierten Ergebnisse innerhalb des Tätigkeitsberichts zeigt u.a. Stärken der Bildungsarbeit auf, die den erfolgreichen Abschluss einer Bildungsmaßnahme und die Inanspruchnahme einer Bildungskette fördern. Ebenso wurden Herausforderungen der Bildungsarbeit beschrieben, sowie Punkte, die in der gemeinsamen erfolgreichen Bildungsarbeit fehlen. Aufgrund der Ergebnisse können nun neue und passgenaue Angebote geschaffen und mit beteiligten Akteuren geplant werden.

Einige der Ergebnisse, die den erfolgreichen Abschluss einer Bildungsmaßnahme behindern, können durch ständige Lernstandanalysen der Bildungskoordination und die stattfindenden Expertengespräche während der Bildungsprozesse aufgegriffen und für nachfolgende Angebote nutzbar gemacht werden. Dies ist Grundlage für zielgerichtete Änderungen an Kurskonzeptionen. Die als positiv beschriebenen Ergebnisse können weiterhin durch eine enge Netzwerkarbeit gefördert werden. Der Tätigkeitsbericht kann innerhalb der eigenen Verwaltung als hilfreiches Mittel für mehr Transparenz gesehen und genutzt werden.

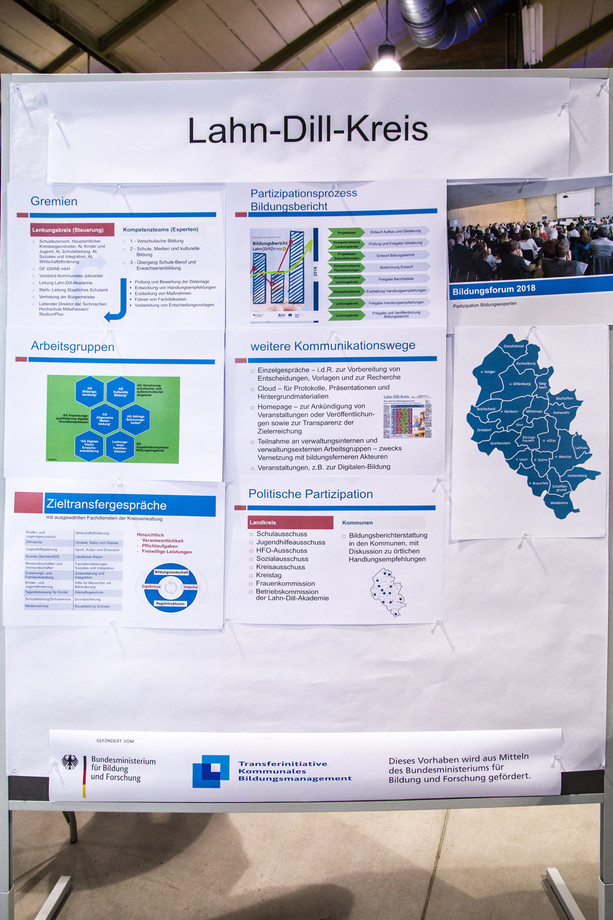

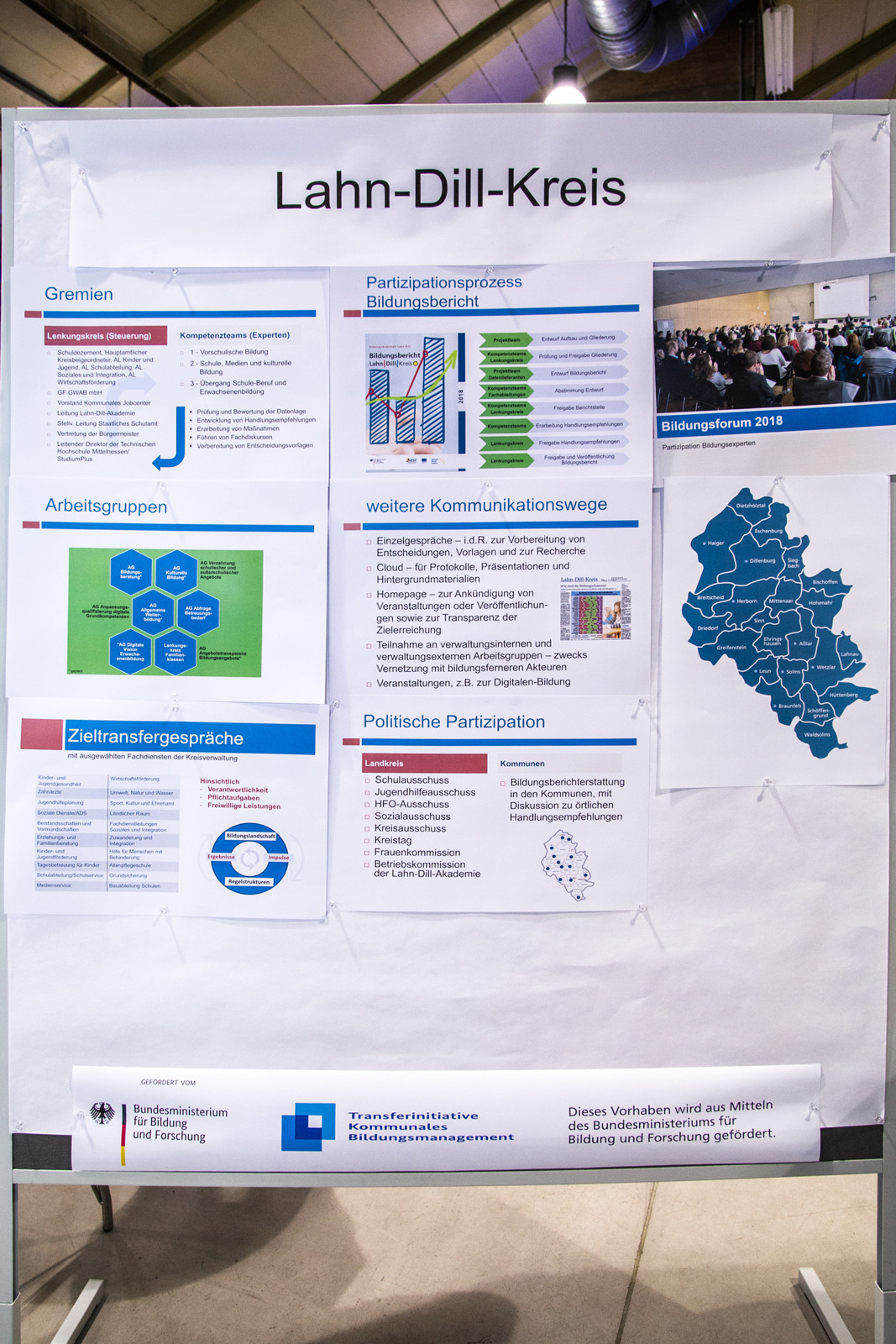

Im Rahmen der "Bildungslandschaft Lahn-Dill" wurden vier Gremien gebildet, über die eine vielfältige Partizipation gelungen ist. Basis sind drei Lebensphasen orientierte Kompetenzteams. Hier wird der Fachdiskurs geführt. Daten werden geprüft und bewertet, Handlungsempfehlungen werden entwickelt und Entscheidungsvorlagen werden vorbereitet. Jedes Team ist multifunktional mit Experten aus der Verwaltung und externen Bildungsakteuren besetzt. Die Steuerung der "Bildungslandschaft Lahn-Dill" findet im vierten Gremium, dem Lenkungskreis statt. Der Lenkungskreis gibt die richtungsweißende Agenda vor und definiert die Aufträge an die Kompetenzteams sowie an das Projektteam. Alle Publikationen wie z. B. der Bildungsbericht und die Datenkurzberichte werden durch den Lenkungskreis abschließend freigegeben. Ergänzend werden themenspezifische und zeitlich beschränkte Arbeitsgruppen gegründet, an denen weitere Akteure teilnehmen. Des Weiteren finden bei Bedarf Fach- und Arbeitsgespräche statt. Eine weitere Möglichkeit der Partizipation ist die Bildungsberichterstattung in den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises. Die Präsentation und Diskussion der Bildungsergebnisse vor Ort sind Ausgangspunkt weiterer gemeinsamer Prozesse. Innerhalb der Kreisverwaltung und ihrer Tochtergesellschaften werden Zieltransfergespräche geführt. Hier verschmelzen die Bildungsziele mit den originären Aufgaben und Zielen der Abteilungen.

Die Transparenz über Bildungsprozesse und deren Motive ist gestiegen. Es finden abteilungsübergreifende Abstimmungen statt und Maßnahmen werden gemeinsam umgesetzt. Der Informations- und Datenfluss fußt auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Das Thema Bildung schlägt Brücken. Diskutiert wird i.d.R. nur noch die Frage "wie können wir bessere Bildungspartizipation erzielen" und nicht mehr "ob man hier tätig werden muss". Das "Datengestützte Kommunale Bildungsmanagement" hat dafür gesorgt, dass belastbares Datenmaterial zur Verfügung steht. Langsam aber kontinuierlich werden diese Daten als Chance betrachtet und als Entscheidungsgrundlage herangezogen.

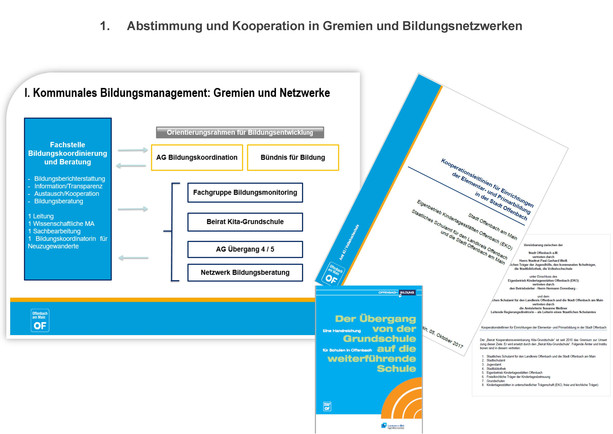

Fragen an das Bildungsmanagement der Stadt Offenbach

Welche Möglichkeiten der Partizipation und des Austauschs wurden ins Leben gerufen,

und haben diese die Transparenz in der Kommune erhöht?

Im Rahmen der "Bildungslandschaft Lahn-Dill" wurden vier Gremien gebildet, über die eine vielfältige Partizipation gelungen ist. Basis sind drei Lebensphasen orientierte Kompetenzteams. Hier wird der Fachdiskurs geführt. Daten werden geprüft und bewertet, Handlungs-empfehlungen werden entwickelt und Entscheidungsvorlagen werden vorbereitet. Jedes Team ist multifunktional mit Expertinnen und Experten aus der Verwaltung und mit externen Bildungsakteuren besetzt. Die Steuerung der "Bildungslandschaft Lahn-Dill" findet im vierten Gremium, dem Lenkungskreis statt. Der Lenkungskreis gibt die richtungsweisende Agenda vor und definiert die Aufträge an die Kompetenzteams sowie an das Projektteam. Alle Publikationen wie z. B. der Bildungsbericht und die Datenkurzberichte werden durch den Lenkungskreis abschließend freigegeben.

Ergänzend werden themenspezifische und zeitlich beschränkte Arbeitsgruppen gegründet, an denen weitere Akteure teilnehmen. Des Weiteren finden bei Bedarf Fach- und Arbeitsgespräche statt. Eine weitere Möglichkeit der Partizipation ist die Bildungsberichterstattung in den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises. Die Präsentation und Diskussion der Bildungsergebnisse vor Ort sind Ausgangspunkt weiterer gemeinsamer Prozesse. Innerhalb der Kreisverwaltung und ihrer Tochtergesellschaften werden Zieltransfergespräche geführt. Hier verschmelzen die Bildungsziele mit den originären Aufgaben und Zielen der Abteilungen.

Wie hat sich in Ihrer Kommune im Rahmen Ihrer Projekttätigkeiten der Austausch, die Kommunikation und die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und gegenüber externen Akteuren sowie den Bürgerinnen und Bürgern verändert?

Fotos: Milton Arias

Die Transparenz über Bildungsprozesse und deren Motive ist gestiegen. Es finden abteilungsübergreifende Abstimmungen statt, und Maßnahmen werden gemeinsam umgesetzt. Der Informations- und Datenfluss fußt auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Das Thema Bildung schlägt Brücken. Diskutiert wird i.d.R. nur noch die Frage "wie können wir bessere Bildungspartizipation erzielen" und nicht mehr "ob man hier tätig werden muss".

Das "Datengestützte Kommunale Bildungsmanagement" hat dafür gesorgt, dass belastbares Datenmaterial zur Verfügung steht. Langsam, aber kontinuierlich, werden diese Daten als Chance betrachtet und als Entscheidungsgrundlage herangezogen.

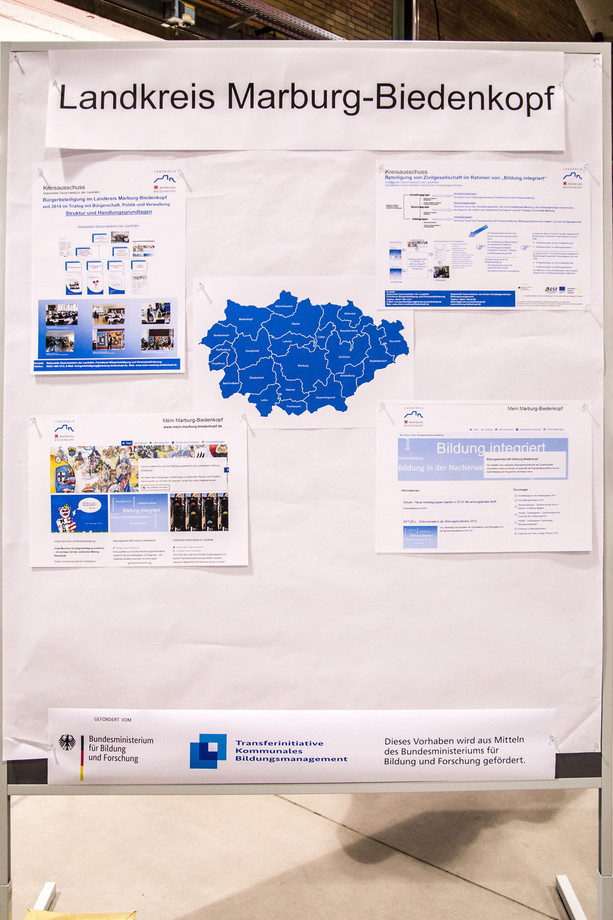

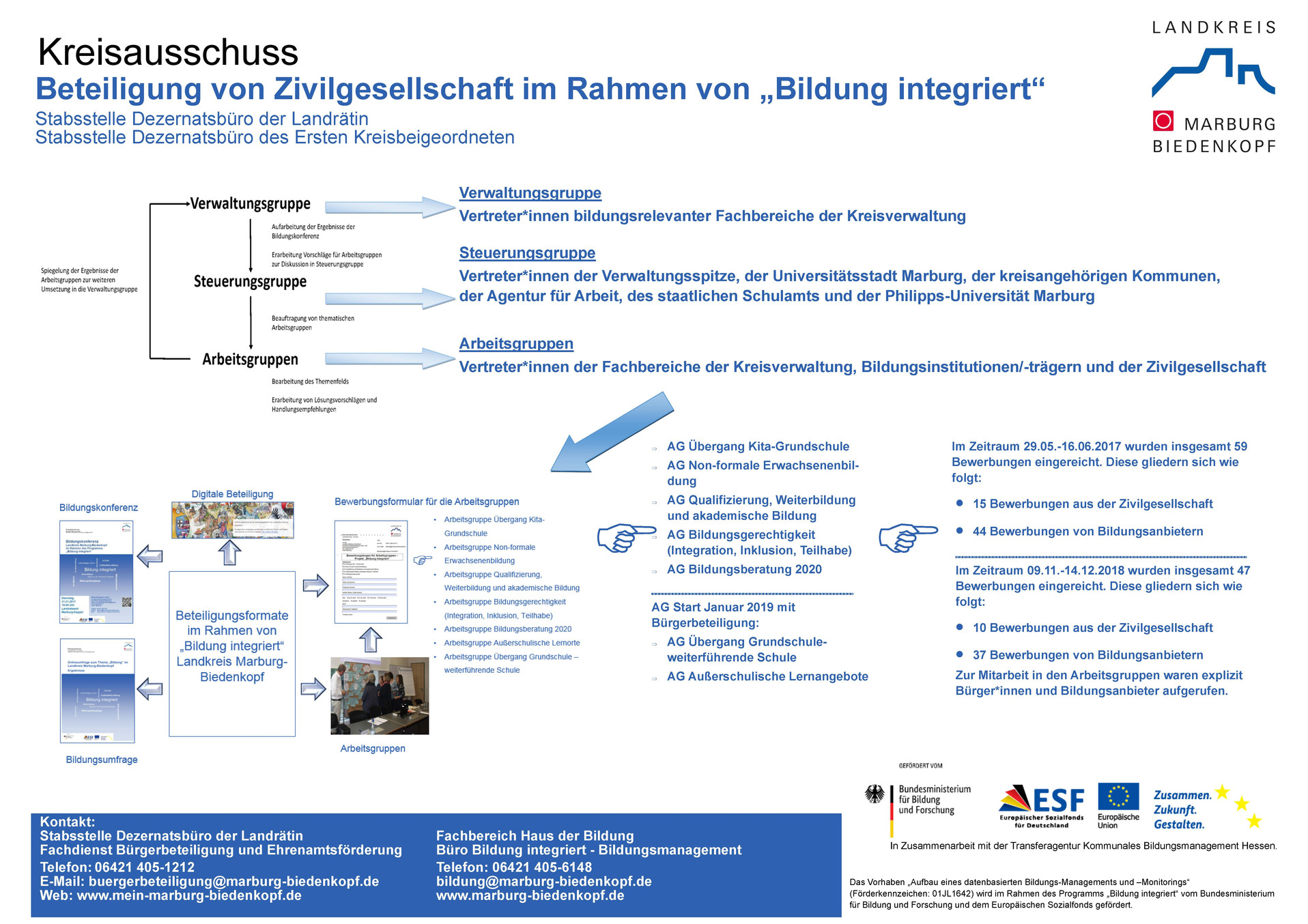

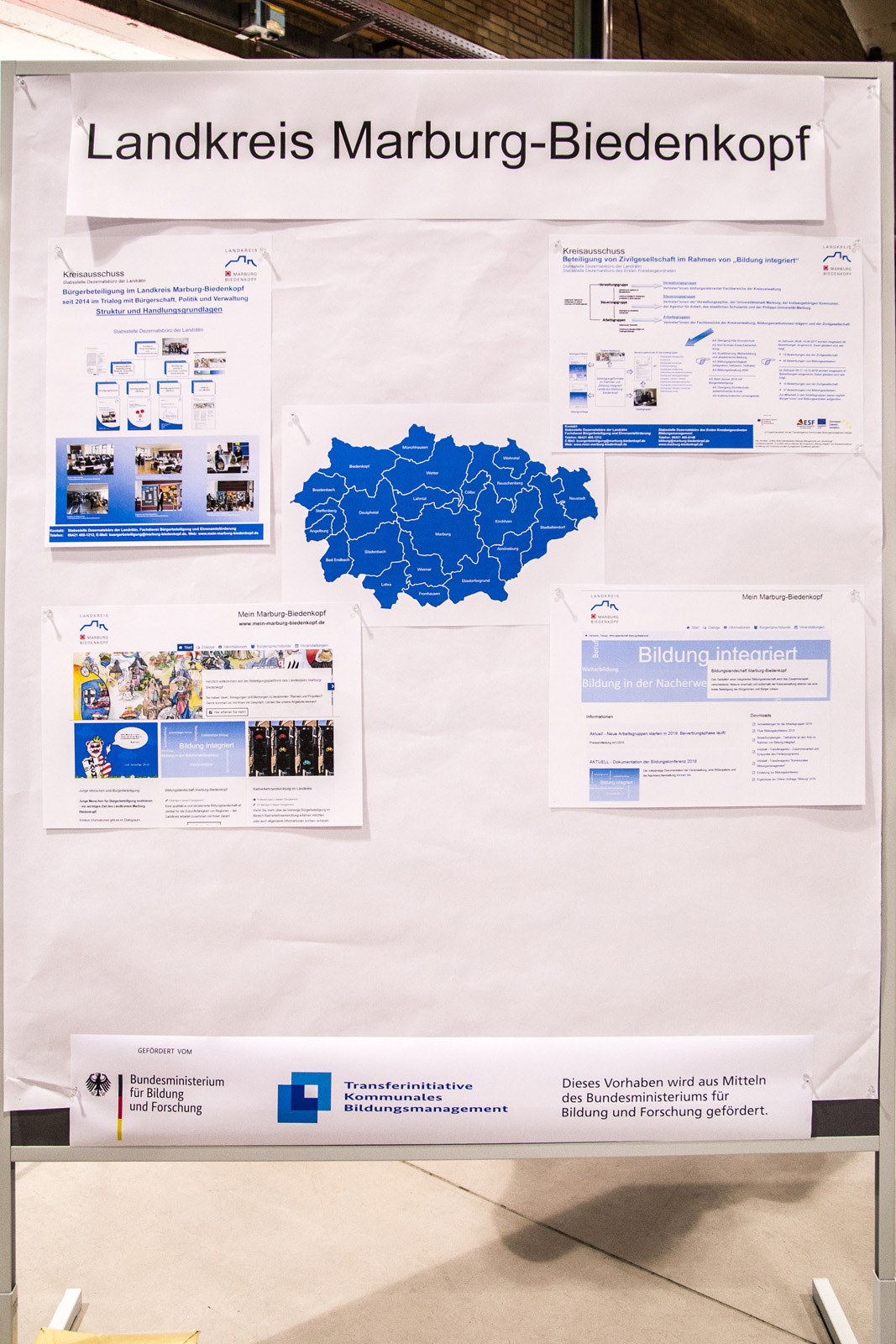

Die dreigliedrige Struktur aus Steuerungsgruppe, Verwaltungsgruppe und Arbeitsgruppen ist auf die gemeinsame Erarbeitung konkreter Ziele mit den Akteuren ausgerichtet. Der Ansatz ist als Kreislauf, der der Verzahnung der beteiligten Akteure dient, angelegt. Zielgruppenspezifisch werden strukturierte Arbeitsgrundlagen sowie Materialien erstellt, intern und extern Raum für Austausch und Reflexion eröffnet. Das wiederum ermöglicht differenziertere Sichtweisen auf Handlungsbedarfe, legt Grundlagen für weitere strategische Ausrichtungen und bietet Vernetzungsmöglichkeiten.

Die Steuerungsgruppe, als Gremium mit strategischer Funktion, stimmt zu erreichende Ziele ab, erteilt Aufträge ans DKBM und agiert dabei über Institutionengrenzen hinweg. Die Verwaltungsgruppe als internes, koordinierendes Gremium kommt nach Bedarf mit Vertreterinnen und Vertretern aller Organisationseinheiten mit Bildungsbezug zu Vernetzungen / Abstimmungen zu bildungsrelevanten Aspekten aus den Fachbereichen, Arbeitsgruppen und Bildungskonferenzen zusammen. Eine Abfrage zu Bildungsangeboten und Netzwerken innerhalb der Verwaltung machte deutlich, dass in 30 Organisationseinheiten 166 Angebote mit Bildungsbezug, die sowohl interne als auch externe Kooperationen aufzeigen, existieren. Die Daten stehen intern zur Verfügung, werden jährlich aktualisiert und können von allen Mitarbeitenden genutzt werden. Zu diesem und weiteren Themen gibt es Besprechungen, Anfragen und Treffen, wie bspw. mit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte oder der AG Bildungsbericht.

Die Stellen im Bildungsmanagement und -monitoring sind dezernatsübergreifend ausgerichtet, um Querschnitts- und Koordinationsaufgaben frei von Interessen der Organisationseinheiten wahrzunehmen. Zunächst in der Stabsstelle vom Dezernatsbüro des Ersten Kreisbeigeordneten verortet, wurden sie, wie es erklärter politischer Wille war, zum 01.05.2019 im neuen Fachbereich Haus der Bildung als Büro Bildung integriert in den Organisationsstrukturen der Kreisverwaltung implementiert. Dort ist das Projekt auf Fachbereichsebene angedockt und gemeinsam mit den Fachdiensten Volkshochschule, Seniorenbildung, Schulentwicklung und Verwaltung unter einem Dach verankert. Die dreigliedrige Struktur aus Steuerungsgruppe, Verwaltungsgruppe und Arbeitsgruppen ist auf die gemeinsame Erarbeitung konkreter Ziele mit den Akteuren ausgerichtet. Der Ansatz ist als Kreislauf, der der Verzahnung der beteiligten Akteure dient, angelegt. Zielgruppenspezifisch werden strukturierte Arbeitsgrundlagen sowie Materialien erstellt, intern und extern Raum für Austausch und Reflexion eröffnet. Das wiederum ermöglicht differenziertere Sichtweisen auf Handlungsbedarfe, legt Grundlagen für weitere strategische Ausrichtungen und bietet Vernetzungsmöglichkeiten.

Die Steuerungsgruppe, als Gremium mit strategischer Funktion, stimmt zu erreichende Ziele ab, erteilt Aufträge ans DKBM und agiert dabei über Institutionengrenzen hinweg. Die Verwaltungsgruppe als internes, koordinierendes Gremium kommt nach Bedarf mit Vertreterinnen und Vertreter aller Organisationseinheiten mit Bildungsbezug zu Vernetzungen / Abstimmungen zu bildungsrelevanten Aspekten aus den Fachbereichen, Arbeitsgruppen und Bildungskonferenzen zusammen. Eine Abfrage zu Bildungsangeboten und Netzwerken innerhalb der Verwaltung machte deutlich, dass in 30 Organisationseinheiten 166 Angebote mit Bildungsbezug, die sowohl interne als auch externe Kooperationen aufzeigen, existieren. Die Daten stehen intern zur Verfügung, werden jährlich aktualisiert und können von allen Mitarbeitenden genutzt werden. Zu diesem und weiteren Themen gibt es Besprechungen, Anfragen und Treffen, wie bspw. mit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte oder der AG Bildungsbericht. In den thematischen Arbeitsgruppen arbeiten Bürgerinnen und Bürger, interne und externe Bildungsakteure sowie die organisierte Zivilgesellschaft in einem zeitlich definierten Rahmen mit dem Auftrag, Handlungsbedarfe in der Bildungslandschaft zu verdeutlichen, interessenübergreifend zusammen.

Die breitangelegte Beteiligung ist dem Projektansatz, wie oben beschrieben, immanent. Weitere initiierte Formate sind die Bildungskonferenz und die digitale Bildungsumfrage, die als Instrumente für einen breiten Diskurs aktueller Bildungsthemen dienen. Erweitert werden diese Zugänge mit der Plattform www.mein-marburg-biedenkopf.de, auf der Aufrufe, Dokumentationen sowie für die Arbeitsgruppen geschlossene Dialogräume zugänglich sind, die in Verantwortung des Bildungsmanagements für den aktiven Austausch genutzt werden können. Der im Bildungskontext bewusst offen eingeschlagene Weg ist ein Merkmal für eine bereits vor Jahren neu ausgerichtete Denk- und Herangehensweise innerhalb der Kreisverwaltung. Nicht nur der Vielfalt und Öffnung der Beteiligungsformate, sondern dem geänderten Blickwinkel in der Herangehensweise kommt eine besondere Bedeutung zu. Die im Prozess aktiv Beteiligten sind unter zeitlicher Begrenzung und teilweise trotz Konkurrenz im Bildungssektor herausgefordert, ihre Handlungsbedarfe im thematischen Kontext für die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft einzubringen. Ziele sind Handlungsempfehlungen für die Steuerungsgruppe, Verwaltung und Politik zu entwickeln, die daraus weitere Arbeitsaufträge für die Verwaltung ableiten, strategische Ausrichtungen anpassen und den langfristigen Umsetzungsprozess begleiten. Dies unter der Prämisse, die entlang einer biographischen Bildungskette eingebrachten Themen und Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung chancengleich zu berücksichtigen.

Kennzeichnend für diesen Weg der Zielfindung sind die von Gegensätzlichkeit geprägten Diskussionen, die einerseits eine Bereicherung darstellen, andererseits eine Konsensbildung schwierig erscheinen lassen. Dementsprechend variieren die erzielten Ergebnisse, machen Grenzen deutlich und ließen auch Arbeitsgruppen ohne zielgerichtetes Ergebnis auseinander gehen. Hervorzuheben ist, dass es der Mehrzahl der Beteiligten mit Blick auf die Bildungslandschaft Marburg-Biedenkopf gelungen ist, sich auf institutionen- und einzelinteressenübergreifende Themen einzulassen. In dieser Gesamtkonstellation hat sich die Art und Weise der Kommunikation offener, zugewandter und verbindlicher gezeigt. Aus unserer Sicht sind es wichtige Schritte, um in der Bildungslandschaft mehr Transparenz zu erzeugen und die interne wie externe Zusammenarbeit weiter zu erhöhen.

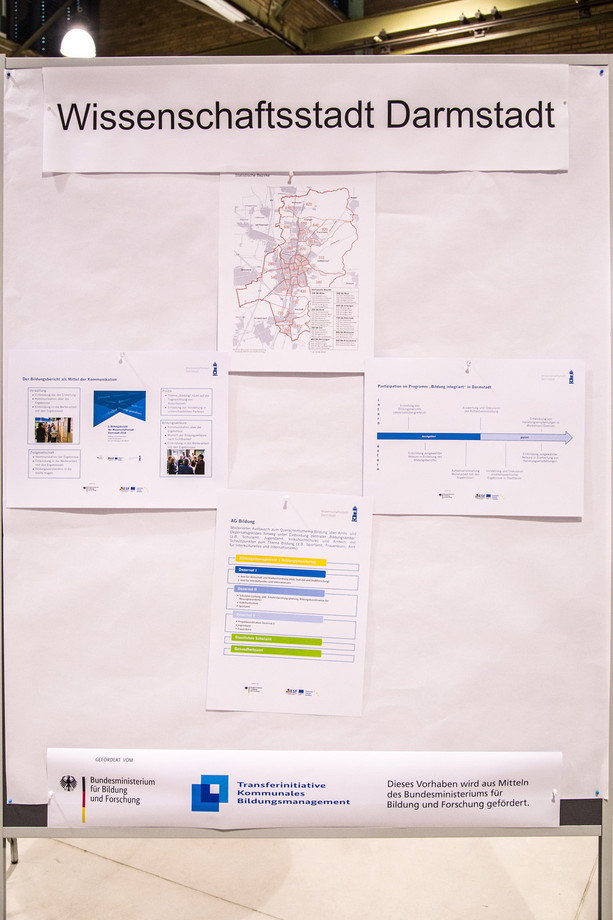

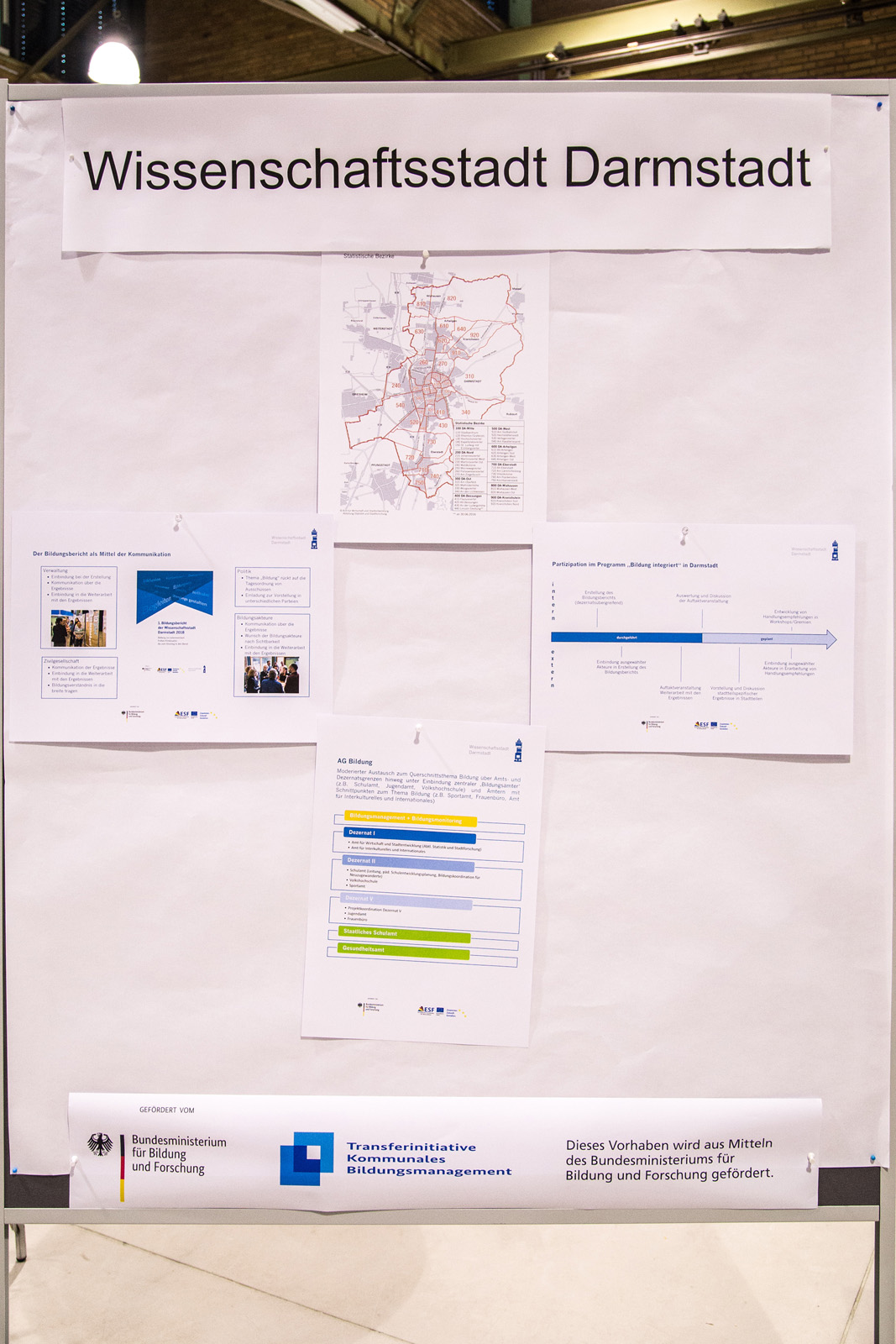

Mit der Gründung der AG Bildung wurde ein Gremium geschaffen in dem – weitgehend verwaltungsintern – das Thema Bildung dezernats- und ämterübergreifend im Fokus steht. Der Auftrag, die Erstellung des 1. Bildungsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu begleiten, setzte von Beginn an auf eine breite Einbindung unterschiedlicher Bereiche der Verwaltung. Dies führt auch zu einem hohen Maß an Identifikation der verschiedenen Beteiligten mit dem Produkt Bildungsbericht. Der Austausch über ein gemeinsames Bildungsverständnis war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bildungsbericht, aber auch für die Zusammenarbeit im Allgemeinen. Nach dem Erscheinen des Bildungsberichts veränderten sich die Aufgaben der AG Bildung dahingehend, dass sie nun auch den (partizipativen) Prozess, der sich an die Veröffentlichung des Bildungsberichts anschließt, begleitet. Darüber hinaus wurde der Charakter als Fachgremium für das Querschnittsthema Bildung gestärkt, indem hier regelmäßig neue Projekte und Vorhaben aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung vorgestellt und diskutiert werden. Hierdurch wird verwaltungsintern sukzessive die Transparenz über unterschiedliche Vorhaben erhöht.

Der 1. Bildungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt kann selbst als wichtiges Mittel für mehr Transparenz gesehen werden. Er gibt einen ersten Überblick über die Bildungslandschaft in Darmstadt. Dabei werden neben quantitativen Analysen bewusst auch qualitative Texte zu bereits existierenden Angeboten und Projekten aufgenommen, um die breite des Bildungsverständnisses und die damit verbundenen Bildungsmöglichkeiten der Stadt deutlich zu machen.

Davon abgesehen stellt der Bildungsbericht einen Anlass dar, über Bildung zu sprechen. Die Vorstellung und Diskussion sowohl in politischen als auch in Fachgremien führte zu einer Erhöhung der Transparenz sowie einem vertieften Verständnis des Themas Bildung. Bei der öffentlichen Vorstellung des Bildungsberichts bei der Auftaktveranstaltung zum sich anschließenden Prozess wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, entlang der abgebildeten Lebensphasen Eindrücke und Anregungen zu formulieren sowie Fragen zu stellen. Die hier gesammelten Informationen werden in die Formulierung und Priorisierung der Handlungsfelder einfließen. Je nach Priorisierung der Themen sowie der Analyseergebnisse werden Ergebnisse auf kleinräumiger Ebene in den Stadtteilen vorgestellt und die Vor-Ort-Expertise eingebunden. Die Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen erfolgt auf Grundlage der Daten in Zusammenarbeit mit den jeweiligen verwaltungsinternen und -externen Fachexpertinnen und -experten. Hierzu sollen (je nach Bedarf) bestehende Gremien genutzt oder aber spezifische Workshops einberufen werden. Parallel dazu werden alle Interessierten über den aktuellen Stand des Vorhabens auf dem Laufenden gehalten.

Sowohl die verstärkte Interaktion innerhalb der Verwaltung in der AG Bildung als auch die Einbindung einer breiten externen Experten- und Interessiertengruppe zum Thema Bildung können als ein wichtiges Ergebnis des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement gewertet werden. Darüber hinaus haben sich Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring als wichtige Ansprechpartner zum Thema Bildung in der Verwaltung etabliert. Auch auf politischer Ebene erhält das Thema Bildung eine neue Relevanz.

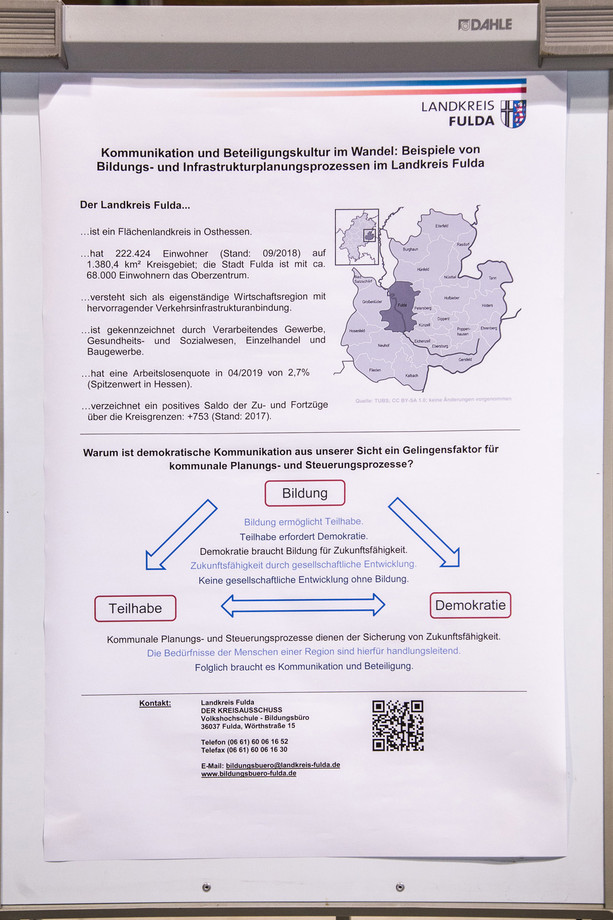

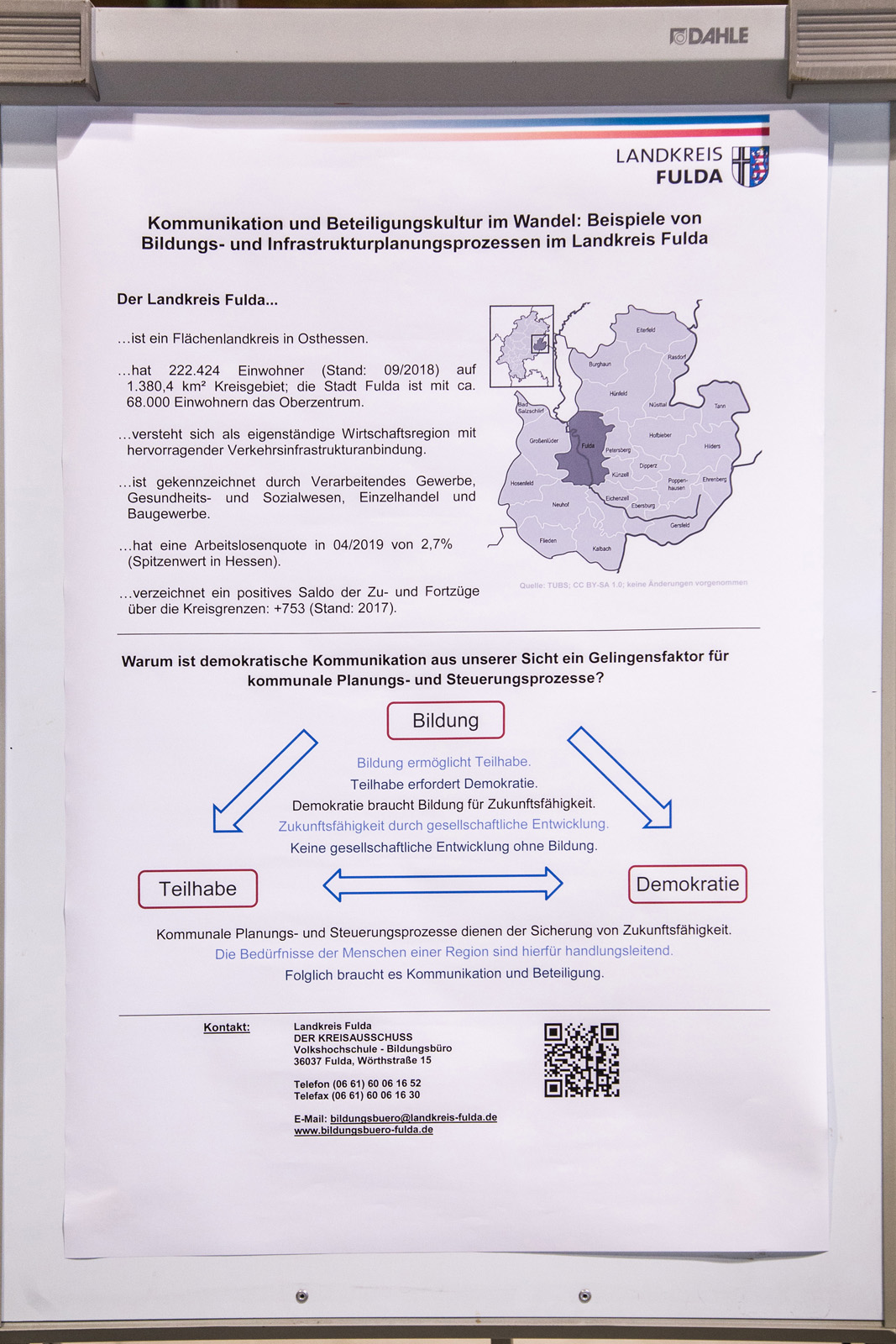

Kommunikations- und Beteiligungsformate sind gerade in kommunalen Bildungs- und Infrastrukturprozessen von wachsender Bedeutung. Vor dem Auftrag Planungs- und Steuerungsprozesse zu initiieren, welche die Zukunftsfähigkeit einer Region nachhaltig sichern, braucht es eine Orientierung an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung. Um diese wahrzunehmen, einer Diskussion zugänglich zu machen und in die Prozessgestaltung einfließen zu lassen, ist der Einsatz geeigneter Instrumente vonnöten. Im Landkreis Fulda wird dies u.a. in den Bereichen von Bildung und Regionalentwicklung aktuell erprobt. So wurden im Bereich Bildung Erhebungen bei Schülerinnen und Schülern, pädagogischen Fachkräften und Schwimmkursträgern durchgeführt, um deren Bedarfe hinsichtlich spezifischer Fragestellungen besser kennen- und verstehen zu lernen. Gleichzeitig schuf das Bildungsbüro ein Webverzeichnis für Lernorte der Region Fulda, welches zur Erhöhung der Transparenz über wohnortnahe und passgenaue Bildungsmöglichkeiten entlang des Lebenslangen Lernens beiträgt. Auf den jährlich stattfindenden regionalen Bildungskonferenzen werden darüber hinaus Netzwerkstrukturen zwischen Bildungsakteuren gefördert und Diskussionsräume über aktuelle Bildungsfragen eröffnet. Im Bereich Regionalentwicklung wird u.a. ein Radverkehrskonzept entwickelt. Um lokalspezifische Problemlagen und Defizite zu identifizieren, wurde für die Bürgerinnen und Bürger eine webbasierte Beteiligungsplattform geschaffen. Für einen Zeitraum von vier Monaten bestand die Möglichkeit Ideen, Wünsche und Anregungen zu formulieren und dort einzustellen. Insgesamt haben sich 700 Bürgerinnen und Bürger an der Onlinebefragung beteiligt und dabei mehr als 1.400 "Meldungen" getätigt. Die Anregungen werden anschließend bei der Priorisierung der Maßnahmen Berücksichtigung finden. Und auch im weiteren Verlauf wird das Radverkehrskonzept transparent entwickelt und die Ergebnisse auf einer Ergebnisplattform der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wandel wird erst auf Basis des Zusammenwirkens verschiedener Akteure möglich und sichtbar. Diese Erfahrung sammeln wir im Landkreis Fulda gerade auf vielen Ebenen. Immer komplexer werdende Zusammenhänge und Fragestellungen verlangen nach multiperspektivischen Lösungsansätzen, welche nur durch den Aufbau und die Nutzung von Netzwerkstrukturen hervorzubringen sind. Insofern wurde in vielen Bereichen der Verwaltung deutlich, dass ein vermehrter Informationsaustausch und ein fachdienstübergreifendes Denken notwendig sind. Das im Fachdienst Volkshochschule angesiedelte Bildungsbüro hat beispielsweise eine gemeinsame Monitoring-Software für die Bildungs- und Gesundheitsberichterstattung in der Kreisverwaltung initiiert, was diese Handlungsfelder enger miteinander verzahnt. Gleichzeitig gibt es Kooperationen im Bereich der Demografie und im Handlungsfeld der Fach- und Nachwuchskräftesicherung mit den Fachdiensten Regionalentwicklung und dem Kreisjobcenter. In anderen Bildungsthemen besteht eine enge Kooperation mit den Fachdiensten Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt sowie Schule. Und auch die Einbeziehung externer Institutionen sowie der Bürgerinnen und Bürger gewinnt in einem solchen Prozess, der sich an Themen und dem Servicegedanken orientiert, an Gewicht. Verändert hat sich darüber hinaus, dass die Initiative für bestimmte Vorhaben und Fragestellungen nun auch direkt von externen Akteuren oder der lokalen Bevölkerung an die Verwaltung herangetragen werden. Dies schafft einerseits manchmal nur schwer zu bedienende Erwartungen, eröffnet aber andererseits Möglichkeiten zum Diskurs und damit zur gesellschaftlichen Entwicklung im lokalen Raum.

Weitere Materialien des Landkreis Fulda:

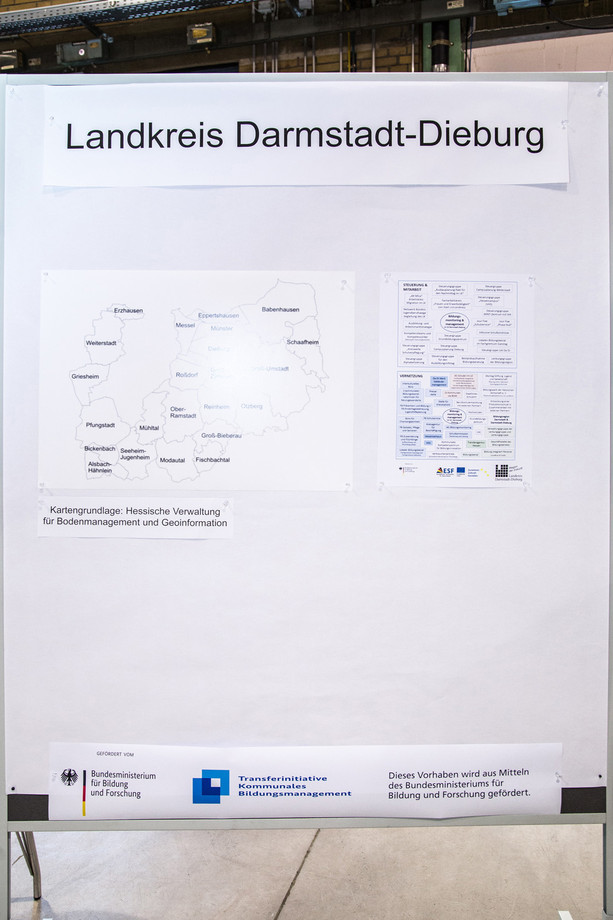

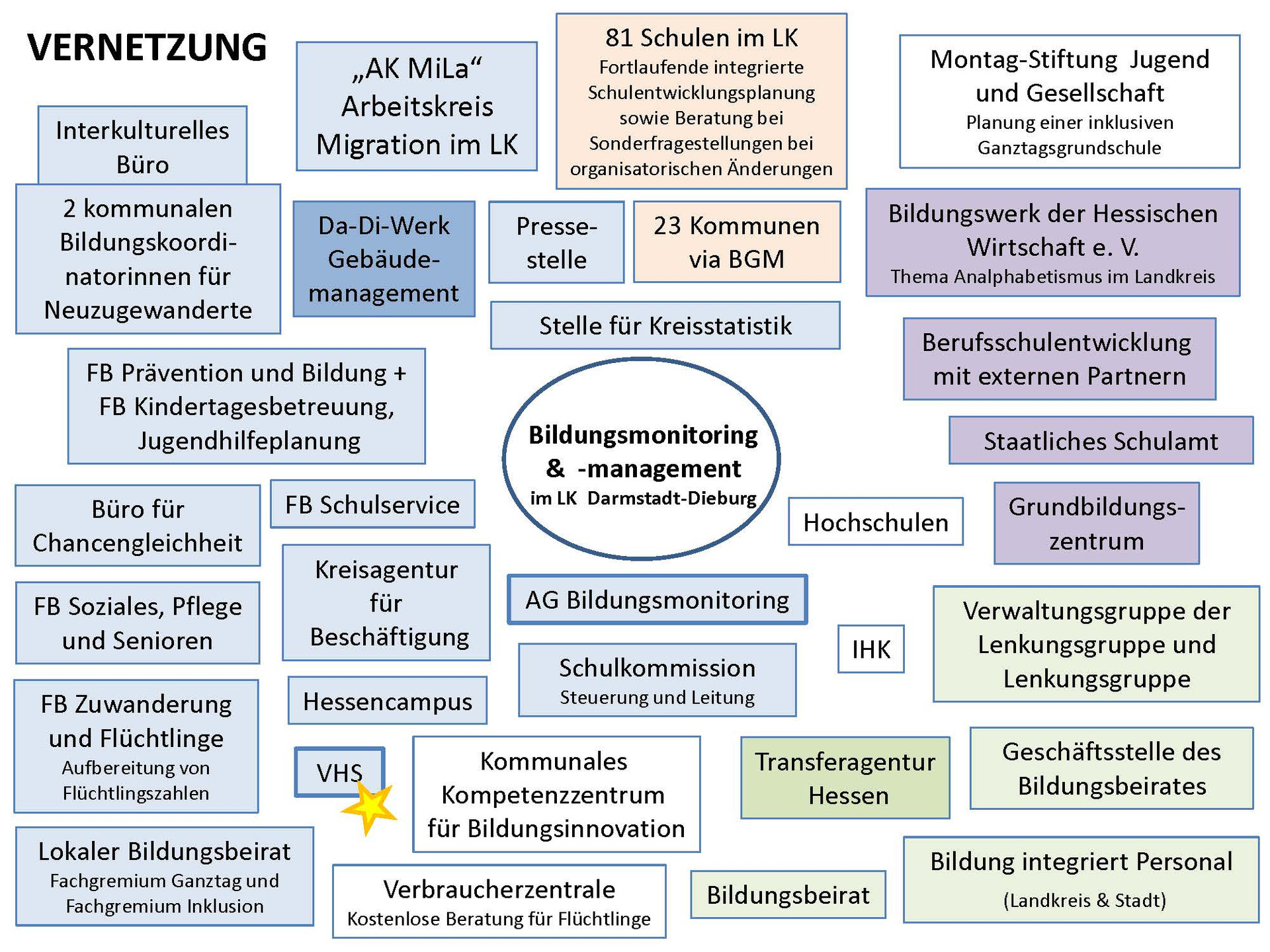

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg gestaltet aktiv die kommunale Bildungslandschaft und hat dafür am 01.04.2014 das Bildungsbüro eingerichtet. Seit 01.03.2017 gehört der Fachbereich Bildungsbüro, Schulentwicklung dem Fachbereich der VHS an. Das Bildungsbüro vernetzt die Beteiligten, verzahnt Projekte in festgelegten Handlungsfeldern, bringt neue Kooperationen auf den Weg und treibt wichtige Themen zusammen mit den Bildungsakteuren voran. Die Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien, Beiträge zu Publikationen, Konzeptionsentwicklungen und Fachveranstaltungen sowie der hessenweite Austausch mit anderen Kommunen gehören zu den vielen Aufgaben des Bildungsbüros. Die vielfältigen kommunalen Bildungsangebote und das Handeln der Akteure vor Ort sollen bestmöglich aufeinander abgestimmt werden. Langfristiges Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Darmstadt-Dieburg in allen Lebensphasen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen.

Bildungsbeirat und Bildungsregion

In 2012 beschlossen der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Einrichtung eines gemeinsamen regionalen Bildungsbeirates im Rahmen einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG), mit dem Ziel, die Bildungsregion weiter zu entwickeln. Die Geschäftsordnung der KAG regelt die Struktur und Formen der Zusammenarbeit: Eine Lenkungsgruppe, bestehend aus den jeweils für Jugendhilfe und für Schule zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg, dem Leiter des Staatlichen Schulamtes (zuständig für Stadt und Landkreis), der Vorsitzenden des regionalen Bildungsbeirats sowie deren Stellvertreter, steuert und koordiniert die organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen für die Arbeit des regionalen Bildungsbeirats und der Bildungskonferenz. Aufgaben des Bildungsbeirates sind unter anderem die Diskussion und Verabschiedung von Handlungsempfehlungen für die politisch gewählten Gremien der Gebietskörperschaften auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsgruppen und die Einladung und Durchführung der Bildungskonferenzen.

Regionalkonferenzen & Kompetenzzirkel

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring haben in der ersten Förderphase von Bildung integriert zwei Regionalkonferenzen im Ost- und Westkreis des Landkreises organisiert und durchgeführt. In diesem Rahmen wurden Haltung und Setzungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu den Schwerpunktthemen "Demografischer Wandel", "Ganztag" und "Schulische Inklusion" bekannt gegeben und zusammen mit den Bildungsakteuren der Region die Grundlinien der Schulentwicklungsplanung diskutiert. Die Regionalkonferenzen haben sich als gutes Instrument des Transfers und der Kommunikation erwiesen auch als Instrument aktiver Beteiligung. Im Frühjahr 2020 sollen anstelle von Regionalkonferenzen zwei Kompetenzzirkel durchgeführt werden. Im Rahmen der Erarbeitung der Veröffentlichung "Bildung und Chancengleichheit im Landkreis Darmstadt-Dieburg" wurden Gespräche mit Kompetenzteams, bestehend aus Mitarbeitenden der Kreisverwaltung, geführt, um die Expertise in die Entwicklung der Thesen und Kennzahlen zu den definierten Lebensbereichen mitaufzunehmen. In den Kompetenzzirkeln sollen Multiplikatoren/innen aus dem Bildungsbereich die Ergebnisse präsentiert, weitere wichtige Themen identifiziert und Ideen zum weiteren Vorgehen gesammelt werden. Im Anschluss an die Kompetenzzirkel ist angedacht, mit erweiterten Kompetenzteams, zu denen auch externe Bildungsakteure gehören, weiter an den einzelnen Themen zu arbeiten. Die Jugend- und Sozialdezernentin und der Dezernent für Bauen, Umwelt und Bildung wurden regelmäßig über den aktuellen Stand des Prozesses informiert und haben Themenschwerpunkte gesetzt. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine gute Zusammenarbeit, auch mit den beteiligten Fachbereichen.

AG Bildungsmonitoring

Im Zuge der Einrichtung des kommunalen Bildungsmonitorings für den Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde die zuvor bestehende aber ruhende AG Daten als AG Bildungsmonitoring eingerichtet. Der AG gehören Mitarbeitende der Kreisverwaltung an, die bildungsrelevante Daten bearbeiten oder nutzen. Aufgabe der AG ist es, transparent zu machen, welcher Fachbereich über welche relevanten Datenbestände verfügt und gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Datenqualität insgesamt erhöht und Doppelarbeit vermieden wird. Auch bei der Interpretation der Daten wird von diesem Netzwerk profitiert. Aktuell wird die Expertise der Mitglieder in thematisch zusammengesetzten Gruppen genutzt.

Schulkommission

Im Fachausschuss "Schulkommission" berichtet das kommunale Bildungsmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg regelmäßig über seine Arbeit und kann hier den Regelungsbereich des datenbasierten Bildungsmanagements sichtbar machen.

"Phase 0"

Eine Projektgruppe Phase Null wurde aufgebaut und als Jour Fixe etabliert. Sie besteht aus der Bildungsmonitorerin, der Bildungsmanagerin und der Projektentwicklung des Da-Di-Werkes (Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg). Kernaufgaben der Projektgruppe ist das Erstellen von Raumbedarfsprognosen unter Berücksichtigung von Schülerzahlenentwicklung, Klassenbildung, Fachraum- und Betreuungsbedarf und Neubaugebieten. Abschließend gibt es zu jedem Projekt eine gemeinsame Stellungnahme bzw. Empfehlung an die Politik. Ziel ist die flächendeckende bauliche Ertüchtigung von Schulen zu inklusiven Ganztagsschulen mit Öffnung in den öffentlichen Raum (VHS, Vereine, Verbände und weitere). Schule wird - nicht zuletzt befördert durch das Bildungsmanagement - als Teil des Sozialraums gesehen, nicht nur als Ort der schulischen Bildungsvermittlung.

Wegweiser Bildungsberatung

Das Bildungsbüro führt gemeinsam mit dem Fachteam Bildungsberatung, Grundbildung eine Bestandaufnahme von Bildungsberatungsanbietern durch. Dies erfolgt schrittweise, von intern (Fachbereich VHS, Bildungsbüro) über den Kreis (kommunal) bis hin in die gesamte Bildungsregion. Bestehende Angebote, wie die Hessencampus Bildungsberatung, und deren Netzwerk werden mit einbezogen. Ziel ist die Entwicklung eines (digitalen) Wegweisers als Werkzeug zur Vermittlung von passenden Bildungsberatungsangeboten für Menschen in der Bildungsregion.

Mit der Gründung der AG Bildung wurde ein Gremium geschaffen in dem – weitgehend verwaltungsintern – das Thema Bildung dezernats- und ämterübergreifend im Fokus steht. Der Auftrag, die Erstellung des 1. Bildungsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu begleiten, setzte von Beginn an auf eine breite Einbindung unterschiedlicher Bereiche der Verwaltung. Dies führt auch zu einem hohen Maß an Identifikation der verschiedenen Beteiligten mit dem Produkt Bildungsbericht. Der Austausch über ein gemeinsames Bildungsverständnis war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bildungsbericht, aber auch für die Zusammenarbeit im Allgemeinen. Nach dem Erscheinen des Bildungsberichts veränderten sich die Aufgaben der AG Bildung dahingehend, dass sie nun auch den (partizipativen) Prozess, der sich an die Veröffentlichung des Bildungsberichts anschließt, begleitet. Darüber hinaus wurde der Charakter als Fachgremium für das Querschnittsthema Bildung gestärkt, indem hier regelmäßig neue Projekte und Vorhaben aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung vorgestellt und diskutiert werden. Hierdurch wird verwaltungsintern sukzessive die Transparenz über unterschiedliche Vorhaben erhöht.

Der 1. Bildungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt kann selbst als wichtiges Mittel für mehr Transparenz gesehen werden. Er gibt einen ersten Überblick über die Bildungslandschaft in Darmstadt. Dabei werden neben quantitativen Analysen bewusst auch qualitative Texte zu bereits existierenden Angeboten und Projekten aufgenommen, um die breite des Bildungsverständnisses und die damit verbundenen Bildungsmöglichkeiten der Stadt deutlich zu machen.

Davon abgesehen stellt der Bildungsbericht einen Anlass dar, über Bildung zu sprechen. Die Vorstellung und Diskussion sowohl in politischen als auch in Fachgremien führte zu einer Erhöhung der Transparenz sowie einem vertieften Verständnis des Themas Bildung. Bei der öffentlichen Vorstellung des Bildungsberichts bei der Auftaktveranstaltung zum sich anschließenden Prozess wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, entlang der abgebildeten Lebensphasen Eindrücke und Anregungen zu formulieren sowie Fragen zu stellen. Die hier gesammelten Informationen werden in die Formulierung und Priorisierung der Handlungsfelder einfließen. Je nach Priorisierung der Themen sowie der Analyseergebnisse werden Ergebnisse auf kleinräumiger Ebene in den Stadtteilen vorgestellt und die Vor-Ort-Expertise eingebunden. Die Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen erfolgt auf Grundlage der Daten in Zusammenarbeit mit den jeweiligen verwaltungsinternen und -externen Fachexpertinnen und -experten. Hierzu sollen (je nach Bedarf) bestehende Gremien genutzt oder aber spezifische Workshops einberufen werden. Parallel dazu werden alle Interessierten über den aktuellen Stand des Vorhabens auf dem Laufenden gehalten.

Sowohl die verstärkte Interaktion innerhalb der Verwaltung in der AG Bildung als auch die Einbindung einer breiten externen Experten- und Interessiertengruppe zum Thema Bildung können als ein wichtiges Ergebnis des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement gewertet werden. Darüber hinaus haben sich Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring als wichtige Ansprechpartner zum Thema Bildung in der Verwaltung etabliert. Auch auf politischer Ebene erhält das Thema Bildung eine neue Relevanz.

Kommunikations- und Beteiligungsformate sind gerade in kommunalen Bildungs- und Infrastrukturprozessen von wachsender Bedeutung. Vor dem Auftrag Planungs- und Steuerungsprozesse zu initiieren, welche die Zukunftsfähigkeit einer Region nachhaltig sichern, braucht es eine Orientierung an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung. Um diese wahrzunehmen, einer Diskussion zugänglich zu machen und in die Prozessgestaltung einfließen zu lassen, ist der Einsatz geeigneter Instrumente vonnöten. Im Landkreis Fulda wird dies u.a. in den Bereichen von Bildung und Regionalentwicklung aktuell erprobt. So wurden im Bereich Bildung Erhebungen bei Schülerinnen und Schülern, pädagogischen Fachkräften und Schwimmkursträgern durchgeführt, um deren Bedarfe hinsichtlich spezifischer Fragestellungen besser kennen- und verstehen zu lernen. Gleichzeitig schuf das Bildungsbüro ein Webverzeichnis für Lernorte der Region Fulda, welches zur Erhöhung der Transparenz über wohnortnahe und passgenaue Bildungsmöglichkeiten entlang des Lebenslangen Lernens beiträgt. Auf den jährlich stattfindenden regionalen Bildungskonferenzen werden darüber hinaus Netzwerkstrukturen zwischen Bildungsakteuren gefördert und Diskussionsräume über aktuelle Bildungsfragen eröffnet.

Im Bereich Regionalentwicklung wird u.a. ein Radverkehrskonzept entwickelt. Um lokalspezifische Problemlagen und Defizite zu identifizieren, wurde für die Bürgerinnen und Bürger eine webbasierte Beteiligungsplattform geschaffen. Für einen Zeitraum von vier Monaten bestand die Möglichkeit Ideen, Wünsche und Anregungen zu formulieren und dort einzustellen. Insgesamt haben sich 700 Bürgerinnen und Bürger an der Onlinebefragung beteiligt und dabei mehr als 1.400 "Meldungen" getätigt. Die Anregungen werden anschließend bei der Priorisierung der Maßnahmen Berücksichtigung finden. Und auch im weiteren Verlauf wird das Radverkehrskonzept transparent entwickelt und die Ergebnisse auf einer Ergebnisplattform der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wandel wird erst auf Basis des Zusammenwirkens verschiedener Akteure möglich und sichtbar. Diese Erfahrung sammeln wir im Landkreis Fulda gerade auf vielen Ebenen. Immer komplexer werdende Zusammenhänge und Fragestellungen verlangen nach multiperspektivischen Lösungsansätzen, welche nur durch den Aufbau und die Nutzung von Netzwerkstrukturen hervorzubringen sind. Insofern wurde in vielen Bereichen der Verwaltung deutlich, dass ein vermehrter Informationsaustausch und ein fachdienstübergreifendes Denken notwendig sind. Das im Fachdienst Volkshochschule angesiedelte Bildungsbüro hat beispielsweise eine gemeinsame Monitoring-Software für die Bildungs- und Gesundheitsberichterstattung in der Kreisverwaltung initiiert, was diese Handlungsfelder enger miteinander verzahnt. Gleichzeitig gibt es Kooperationen im Bereich der Demografie und im Handlungsfeld der Fach- und Nachwuchskräftesicherung mit den Fachdiensten Regionalentwicklung und dem Kreisjobcenter. In anderen Bildungsthemen besteht eine enge Kooperation mit den Fachdiensten Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt sowie Schule. Und auch die Einbeziehung externer Institutionen sowie der Bürgerinnen und Bürger gewinnt in einem solchen Prozess, der sich an Themen und dem Servicegedanken orientiert, an Gewicht. Verändert hat sich darüber hinaus, dass die Initiative für bestimmte Vorhaben und Fragestellungen nun auch direkt von externen Akteuren oder der lokalen Bevölkerung an die Verwaltung herangetragen werden. Dies schafft einerseits manchmal nur schwer zu bedienende Erwartungen, eröffnet aber andererseits Möglichkeiten zum Diskurs und damit zur gesellschaftlichen Entwicklung im lokalen Raum.

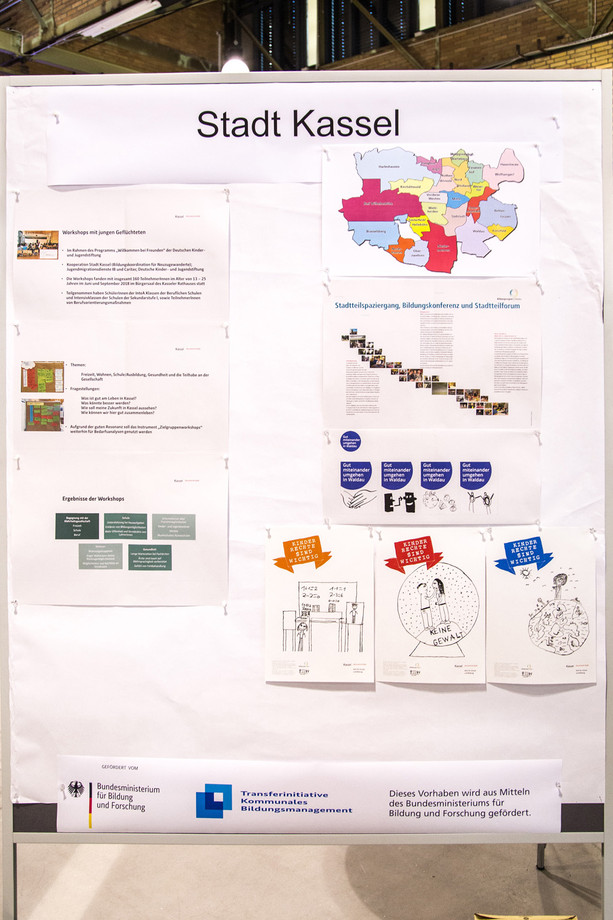

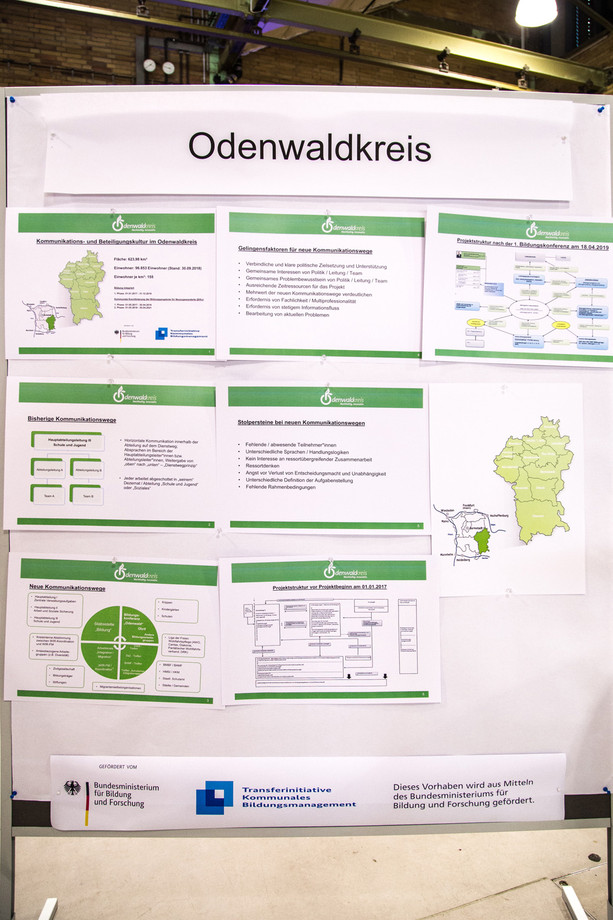

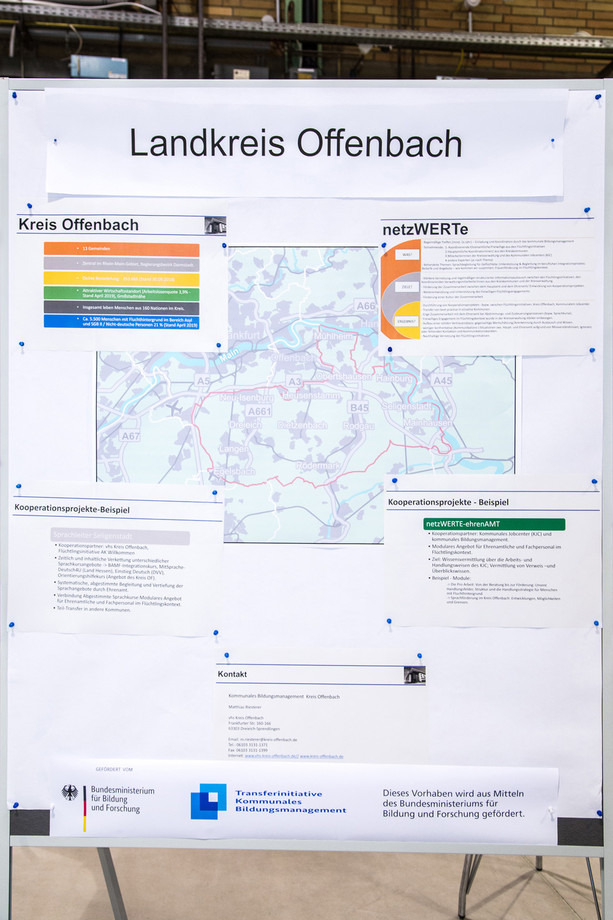

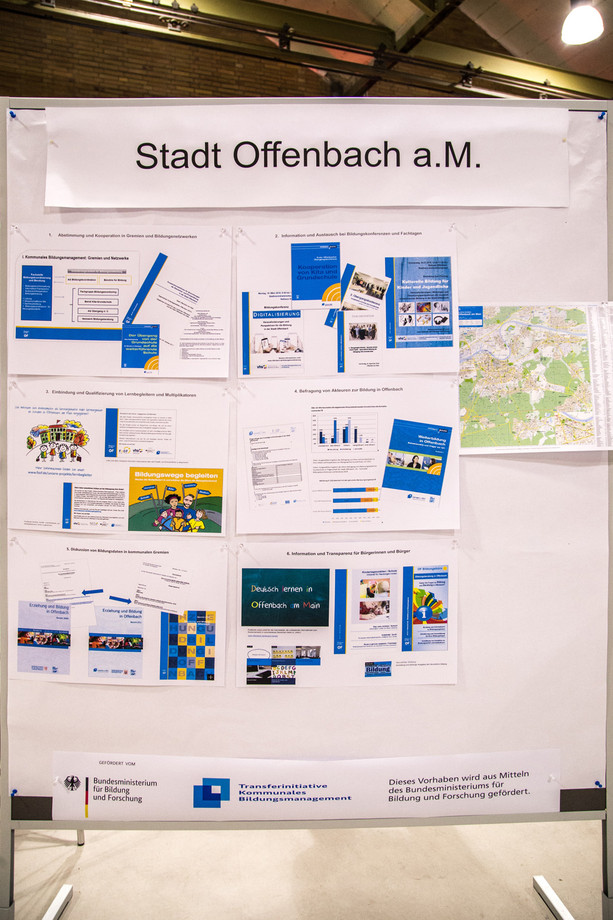

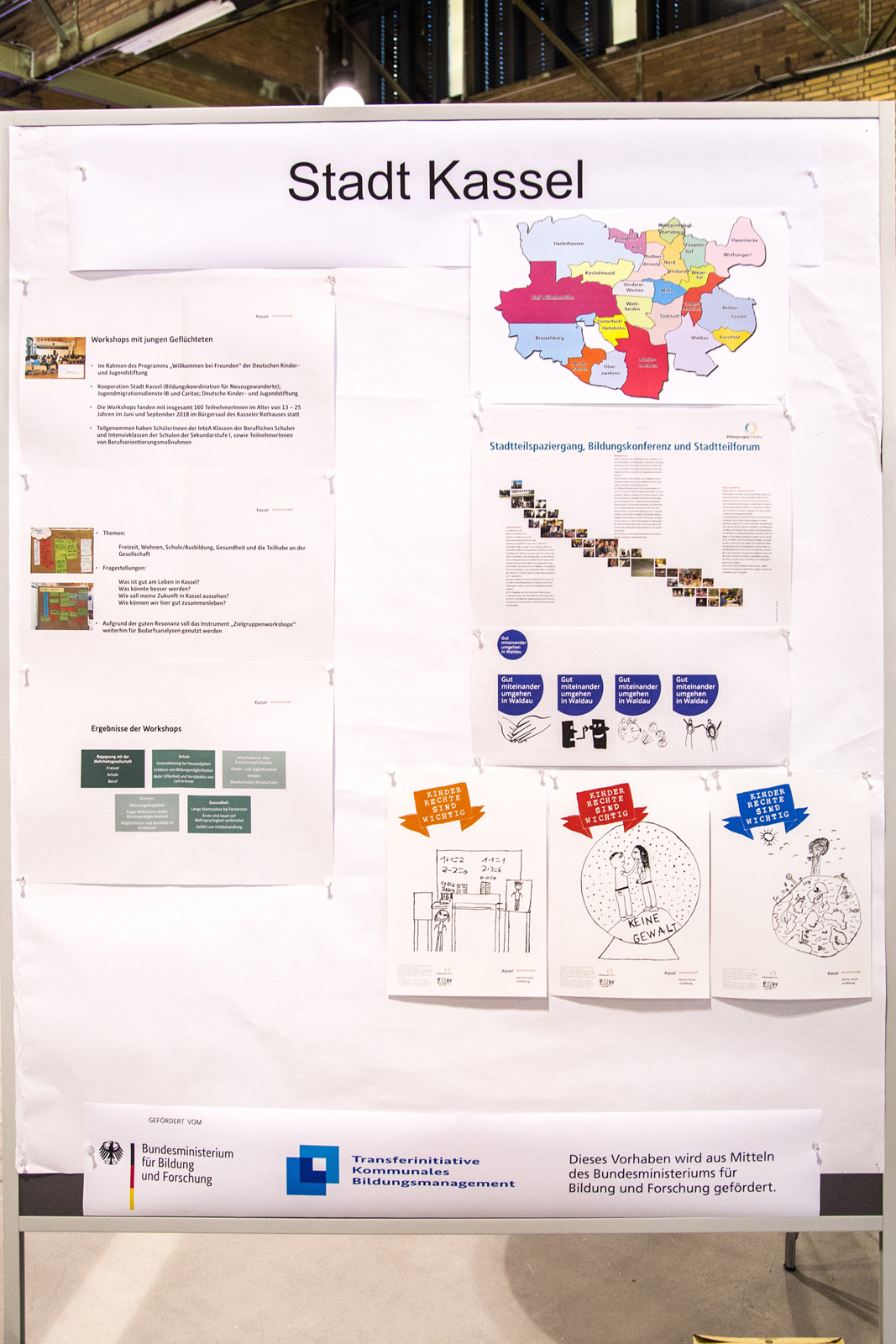

Marktplatz mit hessischen Kommunen

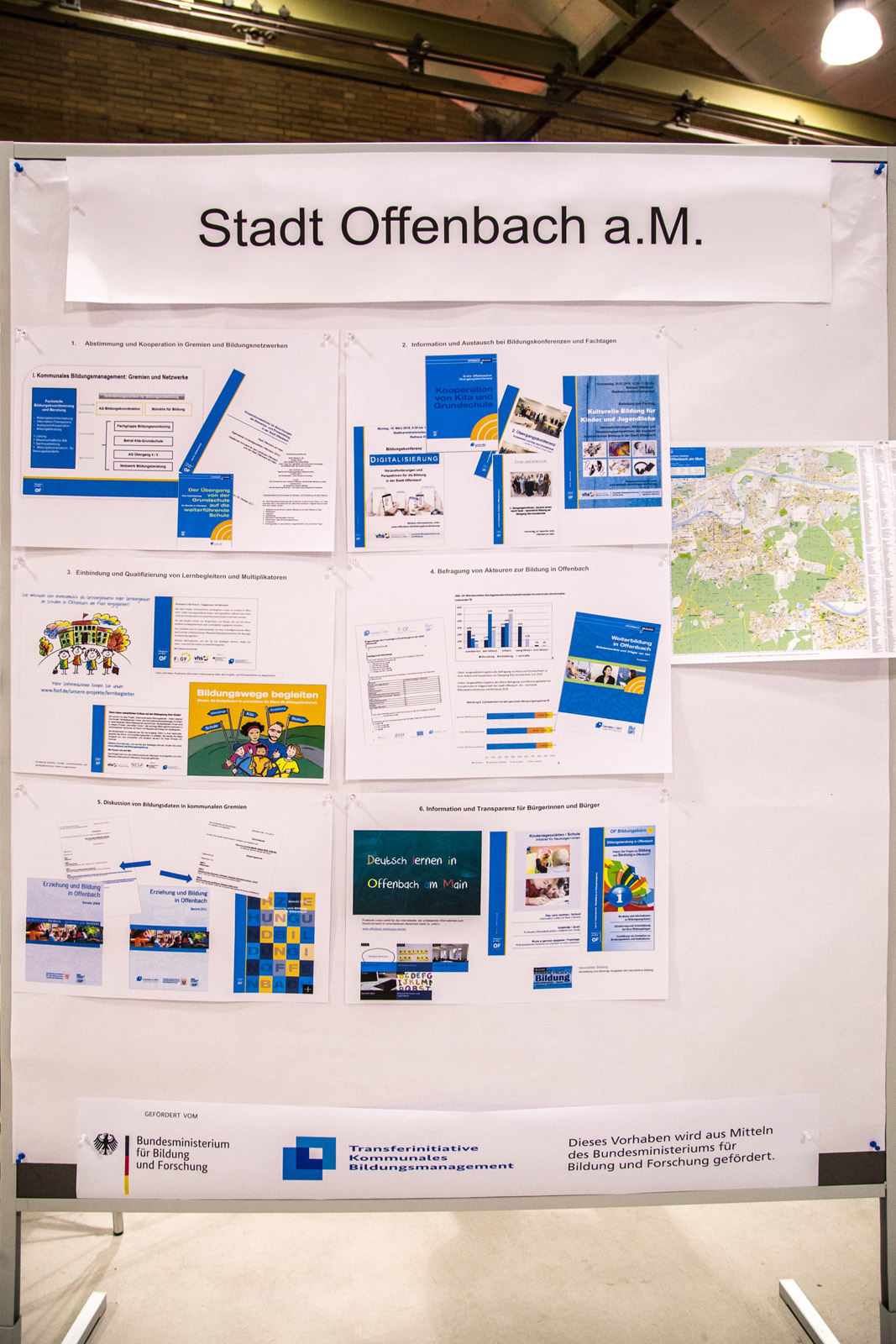

Rund 100 Teilnehmende tauschten sich am 15. Mai 2019 beim Fachtag der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Hessen zu "(Wie) Reden wir eigentlich miteinander?! Kommunikation und Beteiligungskultur im kommunalen Bildungsmanagement" aus. In Form eines Marktplatzes präsentierten zehn hessische Kommunen Beispiele, wie Partizipation und das "Miteinander sprechen" im Rahmen ihres kommunalen Bildungsmanagements und/oder ihrer Bildungskoordination gestärkt werden kann. Konkret stellten die teilnehmenden Kommunen Lösungsansätze zu folgenden Fragen vor:

- Welche Möglichkeiten der Partizipation und des Austauschs wurden ins Leben gerufen, und haben diese die Transparenz in der Kommune erhöht?

- Wie hat sich in Ihrer Kommune im Rahmen Ihrer Projekttätigkeiten der Austausch, die Kommunikation und die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und gegenüber externen Akteuren sowie den Bürgerinnen und Bürgern verändert?

Der Marktplatz ist sowohl während des Fachtages als auch im Anschluss auf reges Interesse gestoßen. Die ausstellenden Kommunen erhielten daher im Nachgang die Gelegenheit, ihre Beispiele umfassend darzustellen und damit weiteren Interessierten zugänglich zu machen.

Downloads weiterer Kommunen

Kontakt

Julia Klausing

Telefon: 069 / 27224-741

E-Mail: julia.klausing@transferagentur-hessen.de

Carolin Seelmann

Telefon: 069 / 27224-735

E-Mail: carolin.seelmann@transferagentur-hessen.de

Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Hessen

Telefon: 069 / 27224-750

Fax: 069 / 27224-30

INBAS GmbH, Herrnstraße 53, 63065 Offenbach